Эльгыгытгын: озеро вечно нетающего льда (3)

Места: «Муза дальних странствий»

Смыслы: Via - est vita

Оленеводы встретили меня приветливо-спокойно, первым делом – чаем напоили. Сладким! У меня сахар к тому времени уже кончился. Видно было, что им интересно – кто я такой, но вопросов лишних не задавали.

Окончание. Начало статьи: часть1 и часть 2

Часть 3.

«Пора валить!» (в либеральном смысле)*

В общем, пожил я на Озере три или четыре дня, отдохнул, рыбой отъелся, Кузька отлежалась и снова забегала, а небо стало хмуриться. Снег не то что в начале августа, а и в середине июля на Чукотке не исключение, а после такой жары можно ждать чего угодно. А мне надо было попасть с Озера через перевал в верховья Малого Чауна. Дальше пусть хоть снег, хоть дождь – шлепай вдоль русла вниз по речке, а вот если на перевале не сориентируешься и свалишься не туда – приключения обеспечены!

Собрал свои манатки, забрал рыбу (не съеденные шесть или семь рыбин потянули килограмм на десять-пятнадцать и чуть ли не в два раза увеличили вес рюкзака) и по руслу ручья, впадающего в Озеро с севера, поднялся на перевал. Прощай, Озеро!

На следующий день стало ясно, что с Озера я свалил во время. С севера натянули низкие, давящие на затылок серые тучи, между ними и тундрой осталась только узкая полоска моросящего дождя, но я шел и шел вниз по долине Чауна. Оставалось пройти около ста километров до базы нашего геохимического отряда на реке Мильгувеем.

Всё бы ничего, но при выходе из гор на равнину Чаун и Мильгувеем текут параллельно, и сориентироваться лучше всего по окружающим сопкам. А окружали меня в тот момент только низкие серые облака, в узкий просвет между ними и тундрой виднелись только какие-то склоны, низкие холмы и увалы. Жизнь подсказала решение.

Иду вдоль русла через кусты по сухой невысокой галечной террасе и вдруг вижу, что посреди реки на островке стоит олень. Стараясь не шуметь, опускаюсь на землю и вылезаю из рюкзака. Настороженно смотрю на Кузьку: если она сейчас гавкнет и олень убежит, то за ее судьбу я не поручусь! Но Кузька тут же, пользуясь остановкой, сворачивается клубком около рюкзака и безропотно дает себя привязать.

Через кусты выбираюсь на обрывчик. Прицеливаюсь. Плавно жму на курок. Пуля входит оленю под лопатку, и он падает на месте. Протока в этом месте мелкая, перехожу ее вброд, свежỳю добычу и переношу тушу на плечах. Теперь у меня килограмм сорок мяса, вокруг полно кустов, и можно хоть неделю отъедаться и пережидать непогоду.

Натянул полиэтиленовый тент, сделал себе постель из веток, испек в углях печёнку, отварил в котелке язык, разбил кости и съел еще теплый вкуснейший костный мозг. Кузька наелась так, что пузо по земле еле-еле волочила («Должно быть у Кузи детство!»). Жизнь-то налаживается!

Сколько времени простоял на этом месте – не знаю. Часы встали, солнца нет, одинаковое серое небо что «днём», что «ночью». Спал, ел и ждал – когда же кончится эта «моросяка» и откроются сопки вокруг. Наконец тучи приподнялись, и стало ясно – куда надо шлёпать. Ну я и пошлёпал.

По моим прикидкам, оставалось пройти километров двадцать. Вот только не по сухим галечным террасам, а холмистому заболоченному водоразделу, поросшему кочкарником, напоминающим верблюжьи горбы после голодной зимы: ногу не держат, наступаешь на кочку – заваливается на бок, наступаешь между ними – попадаешь в чавкающую жижу. На кочкарнике один километр минимум за два идёт.

Поднялся на последний увал, впереди Мильгувеем, на берегу виднеются какие-то белые пятна. В бинокль разглядел две палатки, рядом вездеход – на базу явно не похоже, может – подбаза выездная? Не важно – ура, почти дошел!

Радость была преждевременная, но не напрасная. Как оказалась, место базы на карту я нанес неправильно, база была ещё километрах в пятнадцати вниз по Мильгувеему, а в точке, куда я шёл, именно в эти дни стояли кочевые платки чукчей-оленеводов. Так что мне сильно повезло: если бы не они – пришлось бы снова становиться лагерем, отдыхать, бегать вверх-вниз по реке, базу искать. А подустал я изрядно: запасы рыбы, которую жалко было бросать, отнимали силы, а я ещё и часть недоеденного мяса прихватил. Ноги были сбиты по камням, шел на морально-волевых качествах, всё тело просило хорошего отдыха.

Из палаток вышли люди, внимательно глядя в мою сторону. Вижу, что это не наши, не геологи. Собрался с силами, чтобы финишировать в бодром состоянии духа. Дойти-то дошёл, но, снимая рюкзак, чуть не рухнул вместе с ним. Чьи-то руки поддержали меня.

Оленеводы встретили меня приветливо-спокойно, первым делом – чаем напоили. Сладким! У меня сахар к тому времени уже кончился. Видно было, что им интересно – кто я такой, но вопросов лишних не задавали.

Когда сказал – откуда я иду, сначала (по глазам было видно) отнеслись не очень доверчиво. Но когда угостил их засоленным эльгыгытгынским гольцом – наконец-то поверили: такой голец водится только в Озере, и они это знали. Их удивление польстило мне – считается, что как ходоки по тундре, чукчи-оленеводы на порядок превосходят любого европейца. Может, так оно и было раньше, но сейчас вездеходы и снегоходы их немного разбаловали.

Правда, когда я объяснил, что хожу не по работе, а просто так, для собственного удовольствия, что-то в их глазах я немного потерял, у них так не принято. Другое дело, если бы я шёл из тундры в поселок за

Как позже рассказал мне бригадир пастухов Виктор Тоно, мне повезло, что я не столкнулся с представителями их старшего поколения, воспитанного во времена, когда по тундре бродили беглые зеки из «лагерей», нападавшие на оленеводов в поисках пищи и оружия. Поэтому людей, одиноко и с непонятными целями шляющихся по тундре, могли просто пристрелить «на всякий случай», с целью превентивной самообороны. А вообще-то они добрые и гостеприимные.

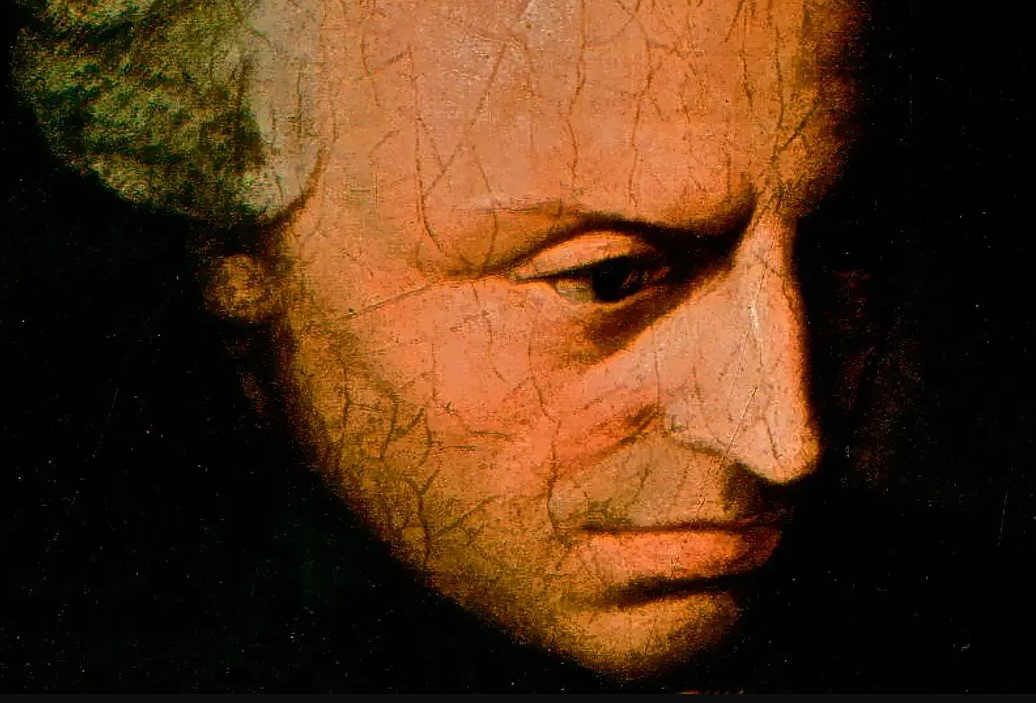

Рис.11. Бригадир пастухов Виктор Тоно.

Такая подбаза, на которую я вышел, кочует вместе со стадом и несколько дней на одном месте не стоит – долго пасти оленей без перегона нельзя. Но где-то в этом же районе расположены их яранги, живут жены, дочери и совсем мелкие пацаны. Те, что чуть постарше – лет с шести–восьми летом уже привыкают к работе оленевода.

Больше трех дней на одном месте стадо пасти нельзя – пастбище выбьют. И раньше чем через 10 лет на это место тоже приходить не стоит – растительный слой еще не восстановится. И схему маршрута стада с учетом предыдущих кочевий, разлива рек, закрытых зимой перевалов, и массу других вещей пастух держит в голове безо всяких компьютеров, карт и записных книжек. А ты говоришь – «Чукча!».

К анекдотам про себя относятся спокойно, сами их рассказывают. Ну да, в незнакомой городской обстановке, конечно, можно и в глупую ситуацию попасть. Не знаю – сочиняют ли они анекдоты про русских в тундре (зачем им это – свой статус за чей-то чужой счет поднимать?), но, думаю, поводов для таких анекдотов было бы не меньше. В тундре он хозяин, а ты – неумелый гость.

И я, как неумелый гость, старался использовать любую возможность перенимать их опыт. Научился применять плоские поставленные на ребро камни в качестве подвижных экранов для кипячения котелка на сильном ветру, способам прогнозирования погоды, ловли хариуса и массе всяких других полезных в тундре вещей.Безуспешно пытался кидать чаат (аркан для ловли оленей). Меня отправили поучиться у юниоров – шестилетних пацанов, которые своими маленькими чаатами для тренировки ловили бегающих вокруг щенков.

Рис.12. Я пытаюсь кидать чаат.

Прожил у оленеводов несколько дней, но пора и честь знать – стал собираться в дорогу на свою геологическую базу. Виктор дал мне резиновую лодку – им она сейчас не нужна, через неделю заедут к геологам на базу в бане помыться, заберут.

Это была самая приятная часть моего маршрута. Речка бежала быстро, даже веслами грести не было необходимости, так в тишине, под журчание воды на перекатах часа через три мы подплыли к базе, которая стояла на высокой сухой террасе правого берега реки. Утро было раннее, на базе все спали. Я присел на обрывчик, глядя на бегущую воду …

Вертолет ожидался еще не скоро, и чтобы я не болтался без дела, ребята забросили меня вездеходом на озеро Кыплытап с палаткой, лодкой, Кузькой и тремя сетями для заготовки гольца. Мы сидели там в тишине окружающих гор, ловили рыбу. Как-то когда я на берегу у воды свежевал улов, к палатке в которой лежало ружьё, из чистого любопытства (как стало ясно позже) подошел медведь, и за неимением ничего кроме ножа, пришлось мне отгонять его крепким русским словом. С ребятами мы договорились, что выбираться я буду своими силами – сплавом вниз по Мильгувеему, но ударил мороз и в одну ночь сковал реку льдом. Я лежал в палатке, прикидывая варианты, и понимал, что палатку, лодку, рыбу придется бросать и выбираться восемьдесят километров пешком. И когда я уже совсем собрался выходить, где-то далеко раздался звук вездехода. Потом мы сидели с Сашкой Самойловичем в теплой кабине и слушали Розенбаума. По возвращению в Певек начальство объявило мне выговор за несанкционированный вылет в тундру. Так закончилась моя эльгыгытгынская эпопея.

Тогда я еще не знал, что через три года попаду на Озеро ещё раз. «Но это была уже совсем другая история».

- Ответить

Понравился материал?

Поделитесь им также в социальных сетях!

2016-2024

от веб-студии «Инфра»

Регистрационное свидетельство : ПИ №ФС77 - 24144 от 3 мая 2006г.