Среди моря, окруженного землей

Острова в океане

Места: Моря и океаны

Мы решили, что в нашем общем рассказе об островах Средиземноморья (хочется написать: Средиземья) не будет деления на личные впечатления каждого и все повествование будет вестись от одного лица. В большей части статьи этим лицом выступает Ольга Волкова, а в заключительной – Дмитрий Карелин. Какие-то острова мы посещали вместе, где-то был лишь один из нас, кто-то запомнил одно, кто-то – другое, да и не могут полностью совпадать мысли и чувства даже у близких людей. Какое это имеет значение, – ведь и острова нашего Средиземья принадлежат разным государствам! Но все они связаны между собой, поэтому рассказать о них по отдельности – нельзя.

Нет, я не в том тебе завидую

с такой мучительной обидою,

что уезжаешь ты, и вскоре

на Средиземном будешь море.

...

Что до природы мне, до древностей,

когда я полон жгучей ревности,

ведь ты во всем ее убранстве

увидел музу дальних странствий.

Н. Гумилев

Когда-то поездка на Средиземное море считалась почти загородной прогулкой. Вспомнить хотя бы страсть наших государственных мужей, писателей и художников к поездкам на Капри, Корфу и т. д. И вслед за ними, вкусив запретного плода заграничной жизни после «застойных времен», в недавнюю эпоху свободы передвижения мы подчинились первобытному зову души, который повлек нас на острова Средиземного моря. И они не разочаровали. Каждый новый год перелистывал остров за островом, словно страницу за страницей. Крит – седое сердце Греции, дикая и непокорная красавица Майорка, крепкий, как фрегат, смолистый, сосновый Кипр и «Сицилия моя, мой остров синий».

История соломенной шляпы

«Вспомнить все» заставило одно мое частное расследование. Откуда взялась соломенная шляпа, будто слетевшая с подмостков варьете на Лазурном берегу, игривая, изящная и строгая одновременно? Мне казалось, что она могла бы принадлежать, например, Джейн Эйр, когда она стала миссис Рочестер. Я устала отвечать на вопросы подруг о происхождении шляпы, а ярлычок на этом соломенном шедевре ничего не сообщил, кроме общепримиряющего факта, что «это» произведено в ЕС. Конкретная родина не называлась, и я стала методично восстанавливать историю ее приобретения. Но память моя пробуксовывала и выдавала только неясный силуэт гористого острова среди пронзительно синего моря.

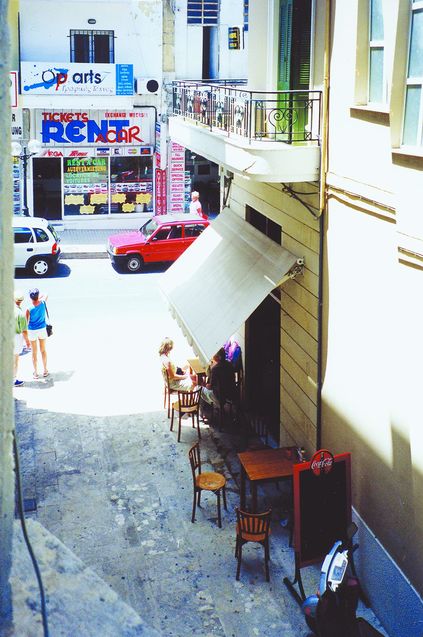

Сходство островной жизни неизбежно сводит к общему знаменателю даже самые яркие воспоминания – на бытовом, «мирском» уровне они унифицируются, и, в конце концов, все курортные зоны, пристани, рыбацкие кафе, магазинчики на набережной кажутся рисованными под копирку: неизменные причалы с променадами, рыбные рестораны, воскресные базары, скалы, уступами или отвесными водопадами ныряющие в море. На любом острове вы объяснитесь с рыбаками на языке жестов, в любом кафе сможете заказать обычный морской набор, кроме блинов с черной икрой, разве что. Вода в бухтах или одного и того же интенсивно бирюзового цвета, или со всем спектром оттенков – от лазоревого до василькового. Так какой же дивный остров подарил мне мою «соломенную шляпку золотую»?

Подумав немного, – что для частного сыщика не только желательно, но и необходимо, – я решила действовать не банальным методом исключения, а методом погружения в прошлое. И отчетливо вспомнила, как стояла под палящим солнцем в новой шляпе на пристани и смотрела на рыбаков – они так тщательно складывали просушенные сети, словно от этого зависела их жизнь, – так летчики пакуют свои парашюты перед полетом. Из радиоприемника, стоявшего рядом на раскаленных камнях пирса, доносился взволнованный голос футбольного комментатора, в котором звучало патетическое отчаяние – «Майорка»(!) проигрывала «Барселоне». Ну, конечно, как я могла сомневаться! Греки, хоть и бережно относятся к своим рыболовным принадлежностям, но не так трепетно их пеленают, как испанцы. Сами магазинчики на греческих набережных трогательны и бесхитростны, как провинциальное сельпо. Особой популярностью пользуются воскресные базары и распродажи, где можно приобрести скатерти с бахромой, кружева ручной работы – все для горячих поклонников фолькстиля в одежде и интерьере.

Потом я вспомнила, что вместе со шляпой купила еще солнцезащитный крем – там же, на набережной, в рыбацкой лавке. Трудно представить, чтобы до черноты загорелые греческие рыбаки боялись солнечных ожогов. Другое дело – испанские кабальеро – все как один мачо (кстати, это слово в переводе с испанского означает «самец») и донжуаны, волею судеб ставшие на время рыбаками. Тут я задумалась об истоках национального характера, вовремя не затормозила и отправилась через воспоминания, сквозь рой мимолетных сегодняшних впечатлений, в прошлое Средиземноморья, словно по фантастической художественной галерее, где острова – это залы с разнообразными экспонатами на аквамариновых стенах. В вечно открытом «историческом музее» Средиземья все они – отдельные фрески, мозаики, барельефы или картины, написанные густыми, яркими красками на общем холсте бирюзовой глади.

Все острова и побережья, принадлежащие разным государствам и имеющие различную судьбу, роднят среда обитания, островной уклад жизни, рыбацкий быт и новоприобретенная курортная суетливость. В результате, привычки и манеры у наших островов стали схожи, как у детей из одной семьи. Но все вместе они совсем не похожи на другие острова Великого океана обитаемой Вселенной. Давайте же оттолкнем лодку наших воспоминаний от берегов и отправимся на острова. В этом путешествии нам не обойтись без поэтов.

Групповой портрет на холсте Средиземья

В моей памяти острова сверкают глазами заливов самых невероятных оттенков, в зависимости от настроения. Были стальные, строгие, затуманенные в дождливую погоду. Но чаще они окрашивались ультрафиолетом безмятежной радости с зелеными искорками лукавства в глубине. А тревожное состояние под набегающей тучей делало их темно-зелеными:

Солнце жжет, перед грозою

Изменился моря вид,

Засверкал меж бирюзою

Изумруд и малахит.

(А.К. Толстой)

Даже в своем непостоянстве острова Средиземноморья очень похожи. Такие похожие прозрачные заливы-заводи, и только пляжи, как веки, берегущие эти мерцающие глаза островов, оказываются разными, ведь это зависит от «сложения» каждого острова, его нрава. Стоический независимый Крит может вкровь изрезать ноги непрошенному купальщику, а безмятежная кипрская Айа-Напа примет всех в ласковые песчаные объятия. Но и на Кипре есть коварные берега. Игольчатые утесы восточного берега украшает печальный памятник некоему Вальтеру, забывшему, очевидно: «что греку хорошо, то немцу – смерть».

Казалось, что острова исполняют одну ликующую мелодию, каждый на своем инструменте:

Есть острова,

Далекие, как сон,

И нежные, как тихий голос альта, –

Майорка, Минорка,

Родос и Мальта.

(Г. Шенгели)

Каждый крупный остров оказывается самобытной вариацией на общую тему единства природы и культуры, тела и души. Где еще так может торжествовать вера и сиять природа, как не в Средиземноморье? Монастыри, соборы, замки такие разные, но одинаково гармонично вписанные в скалы, поросшие соснами. Шелест сухих и скользких иголок под ногами, небо, вписанное в сосновые кроны. Возможно (да и наверняка), есть такие места, где сама природа приводит к убежденности в существовании высших разумных сил, определяющих наше земное бытие. Просто мы европейцы, и это наша общая прародина. Об этом написаны тома, только ничем не заменить первого впечатления первооткрывателя, путешественника, перелетной птицы, устремившейся к своим началам. На этих берегах прошлое можно потрогать руками, коснуться скалы, на которой Эгей ждал своего Тесея. Это ощущение прошлого, стоящего у тебя за спиной, не давало покоя многим:

Бессонница. Гомер.

Тугие паруса.

Я список кораблей

Прочел до середины…

(О. Мандельштам)

Здесь сознаешь, что часто поминаемая журналистами Лета – это река забвения, а Цербер – не просто соседский Полкан, который не позволяет воровать хозяйские яблоки. Иногда кажется, что прошлого здесь даже слишком много, а в усыпальницах Птолемеев оно ощущается уже как пресс, которым поколениями давили оливки на масло. Вспоминая судьбу каждого острова, начинаешь воспринимать их как немолодых людей с ясным прошлым, но туманным будущим. Какое будет завтра у меня, у этого острова, у этих греков, что нашли себе приют в тени крепостной стены? Так, с годами человек в один далеко не прекрасный день вдруг сознает, что с каждым днем прошлое пухнет и разрастается до устрашающих размеров, как квашня, а будущее съеживается шагреневой кожей, пока все параллельные линии прожитых лет не пересекутся, наконец, в неумолимом фокусе смерти. Но если жизнь человека уходит в песок, как пролитое оливковое масло, то жизнь островов впитывает прошлое всех уходящих из этого мира подобно губкам, которые продаются на критских базарах.

Там природа и человеческие судьбы смешаны в магнетический сплав. Но индивидуальности не плавятся – острова ревниво хранят свои «наделы» общего моря, которые носят звучные имена – Эгейское, Ливанское, Ионическое. Только рыбы, как и прочие безрассудные морепродукты, не придерживаются географических границ и спокойно их пересекают, по-приятельски навещая соседей.

Сухопутная живность, геология и климат островов тоже схожи. Да и вообще, каждый гористый остров в своих сглаженных ветрами, ливнями и приливами районах до боли напоминает родной Крым, про который с мастерством геоморфолога писал А.К. Толстой:

Над неприступной крутизною

Повис туманный небосклон;

Там гор зубчатою стеною

От юга север отделен.

Чем не географическая характеристика любого острова в теплом море, где на высоких вершинах в феврале зима:

Там ночь и снег; там враг веселья,

Седой зимы сердитый бог

Играет вьюгой и метелью,

Ярясь, уста примкнул к ущелью

И дует в их гранитный рог.

Ущелья действительно отполированы ветрами и похожи на внутренность охотничьего рога. Два таких своеобразных ущелья на Крите (Самарья) и на Майорке (Са Колобра) примерно равны по глубине и протяженности, и выдувают прохладный ветер к морю. А в это время берег в цвету и неге:

Над ним весна младая веет,

И лавр, Дианою храним,

В лучах полудня зеленеет

Над морем вечно голубым.

Постепенно мои воспоминания о природе и людях Средиземноморья стали поэтическими, так как мистическим образом совпали со стихотворными плодами наблюдений путешественников прошлого. В конце концов, я убедилась, что самые верные описания земель и народов можно найти у великих поэтов, которые на поверку оказываются тонкими наблюдателями-натуралистами, и наоборот – любой настоящий ученый-естествоиспытатель не остается бесстрастным препаратором при описании этого блистающего мира. Самые образные и лирические произведения об острове Корфу и его обитателях принадлежат замечательному натуралисту Джеральду Дарреллу. Его научные наблюдения зачастую приобретали чеканную звучность ямба или хорея.

Увы, не только туристическое настоящее сближает эти острова, но и банальная принадлежность к одной печально известной военной организации. По этой причине главные высоты островов, к великому огорчению приезжих, недоступны для посещения, как стратегические высоты НАТО, – и гора Пуч Мухор на Майорке, и Олимп, самая высокая гора Кипра. Вот и А.К. Толстой о том же:

Но мешают нам немножко

Жизнью жить средь этих стран

Скорпион, сороконожка

И фигуры англичан.

Правда, ни скорпионов, ни другой явственно жалящей живности я не встречала, но что касается «фигур англичан», в качестве аллегории инородных надсмотрщиков, – то они действительно имеют место быть. Чтобы подняться на живописные наблюдательные высоты альянса, надо получить специальное разрешение.

Батальная летопись Средиземного моря неотделима от культурной. Волна набегов воинственных народов из Малой Азии, накрыв острова, затопила Испанию. По торной дороге Средиземного моря, перебираясь с острова на остров, как по камням через горный поток, арабы добрались до Пиренеев. А были еще греки, римляне, карфагеняне, финикийцы, персы, османское иго, норманны, и Бог знает, кто еще.

Но вторжения враждебных соседей – не самое страшное. Главная беда, которая навсегда развела наши острова, – распад христианской семьи на восточную и западную. В ХI веке состоялся развод православия и католицизма. Православие сохранило за собой Грецию, Кипр и другие восточные острова, западнее утвердились католики. Изначально они были воинственнее восточных братьев и крестовыми походами двинулись на восходящее солнце. В результате Византийская империя пала, и на ее месте временно утвердилась Латинская империя. Крит был продан Венеции, а золотом и эмалями опустошенных храмов Византии был украшен венецианский собор св. Марка.

Бегло пролистав общий семейный альбом с поэтическими комментариями очевидцев прошлого, я, по традиции гостя, попробую рассмотреть личные фотографии в семейных фотоальбомах и древности на музейных полках гостиных, представив задушевные беседы за чашкой кофе на кухне о будничных заботах, радостях и планах на будущее, которые, конечно, у каждого острова свои.

Крит

Странный увидел обломок

На бреге пустынном:

Черный,

Изъеденный солью,

Похожий на соты

Из улья морского.

Видно, давно уже спят

Беспробудно те силы,

Что жизнью тебя подарили.

Только вот что же им снится?

(Подражание Гомеру)

Как не похожи друг на друга критские берега! На севере – дружелюбное Критское море с прибоем, приносящим всякую морскую мишуру, не отличающееся от Эгейского. На юге – Ливийское море, кристально чистое, в котором нет ни водорослей, ни ракушек. А все потому, что нет прибоя. Минойцы отплывали с Крита в Африку, потому что господствующие ветра всегда дули от острова к югу, а обратно возвращались через Малую Азию. Мы добирались на труднодоступный южный берег целый день в компании голландцев на десятке джипов, по крутым и пыльным горным дорогам, доступным, казалось, одним ослам. Мы мчались через греческие деревушки с такими узкими улочками, что иногда машины приходилось разворачивать вручную. Доехать до Ливийского моря оказалось непростым испытанием. Голландцы лихо виражировали, а смотреть вниз, проезжая мимо траурных крестов, отмечающих места гибели водителей и пассажиров, было страшновато. Поэтому я уставилась на ближайшую отвесную горную стену и тщательно ее изучала, отмечая состав горных пород и растительность. Когда мы с ревом и клубами пыли врывались в очередную деревню, это напоминало ожившие сцены оккупации Крита немецкими парашютистами в мае 1941. Но привычных ко всему греков это совершенно не трогало. Некоторые особенно ловкие старухи даже умудрялись выпрашивать милостыню у проносившихся мимо очумевших голландцев.

Казалось невероятным, что южный берег может быть таким одиноким и заброшенным. Где-то за горизонтом здесь скрывается островок Гавдос, описанный в великолепном романе Джеймса Олдриджа «Морской орел». Сам он воевал в этих местах в составе австралийской морской пехоты и едва избежал немецкого плена. Пока мы жарили на берегу мясо, пили греческую анисовую водку оузо и болтали на разных языках, пытаясь понять друг друга, это ощущение заброшенности не пропадало.

Крит знаменит лабиринтом Минотавра, чудесен маленькими церквушками, венчающими горные склоны, подобно хрупким фарфоровым подсвечникам, вознесенным на головокружительную высоту смуглыми руками великанов. В полдень у таких алебастровых розовых часовен всегда безлюдно, распахнуты двери. Под сводами горят свечи у старинных иконостасов, а у порога выстроена шеренга из пластиковых бутылок с оливковым маслом – пожертвования прихожан для лампадок. По серо-зеленым плечам величавых гор рассыпано красное черепичное конфетти крестьянских домиков.

На Крит мы приехали в цветущем апреле, после суровой московской зимы, и тут же обгорели до волдырей. Но самое сильное впечатление произвело не коварное апрельское солнышко, а лихая манера вождения критских таксистов. На Крите быстро привыкаешь подходить к каждому углу с опаской, тревожно гадая, не налетит ли на тебя ревущее чудовище под названием мотороллер. Эти исчадия ада пользуются популярностью даже у добропорядочных пожилых дам, которые отправляются на них на базар за покупками. Забавно наблюдать, как на этих подростковых средствах передвижения отправляются на деловые встречи господа в безупречных костюмах с секретаршами на заднем сидении, в белоснежных блузках и с блокнотиками. Поездки с греческими таксистами, без сомнения, относятся к числу серьезных испытаний в жизни (честно говоря, я в этих случаях зажмуривалась).

Но и это – ничто по сравнению со спуском через ущелье Самарья, где нас безжалостно гнали 18 км бегом по камням горной реки, слишком маловодной сейчас, чтобы напоить путников, но достаточно буйной в период дождей, чтобы перерезать каньон оврагами и навалить крупных камней под ноги. Примерно такие же испытания выпали на долю несчастного греческого короля, когда он со своей свитой спасался бегством во время немецкой оккупации северной части Крита.

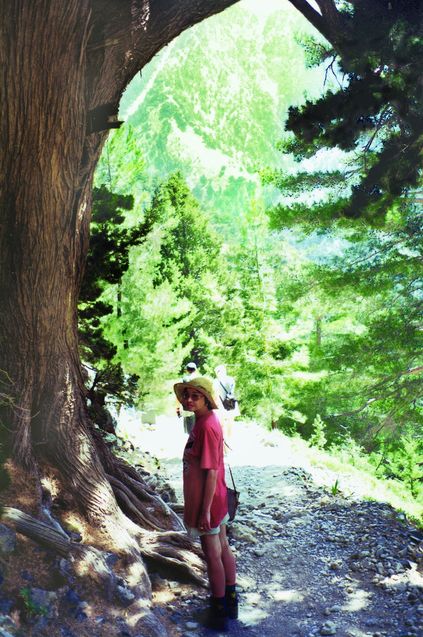

Самарья поражает гигантскими многовековыми тиссами. Путь в это ущелье тоже оказался довольно тернистым. Выяснилось, что российских туристов, мечтающих рисковать жизнями вместе с нами на горных склонах по пути к Ливийскому морю, не нашлось. Вообще, наши соотечественники огорчали отсутствием авантюрной жилки. Видимо, опасностей им хватает и на родине, а на отдыхе они предпочитают покой и благоустроенность. Если в автопробег на южный берег Крита мы отправились с голландцами, то в Самарью - вместе с французами. При скоростном спуске по ущелью мы останавливались отдохнуть около родников, и я с удовольствием болтала по-французски с греческим гидом. Я оказалась второй русской за все 15 лет его службы. Поход в ущелье увенчался волнующей поездкой на греческом пароходике вдоль почти необитаемого южного берега, пляжи которого лишь на первый взгляд кажутся приветливыми. В действительности они коварно покрыты острыми, как бритва, обломками кораллов.

Но и северный берег Крита не так прост. Как-то мы решили прогуляться вдоль побережья, пытаясь найти место для купания среди сухих зарослей маквис – средиземноморского кустарника. Пустынная тропа, покрытая известковой щебенкой, была словно подвешена над ослепительно опаловым мерцающим морем и вела через миртовые заросли неизвестно куда. Иногда она сходила к морю обрывистыми ступенями, но, к сожалению, все уютные бухты и удобные спуски в воду природа явно предназначила для факиров, способных спать на гвоздях и ходить по ножам, - настолько были изрезаны прибоем черные береговые скалы. Но если и находилась среди этого сада краеугольных камней подходящая песчаная бухточка, то ее дно оказывалось заботливо покрыто сплошным «противотанковым» слоем морских ежей. В конце концов, тропинка привела нас в огромный сумрачный грот, и там кончилась.

Именно так мы представляли себе отверстую пещеру Циклопа. Было там прохладно, со стен сочилась вода, и жара как-то сразу отступила. Пещера открывалась в сторону моря огромной раковиной, в которой переливался, словно уменьшенный перспективой, рокот волн и отчетливо звучали усиленные тишиной звуки капели. Между стен - овечий помет, потухшее кострище на песке, где наверное отдыхали пастухи, и проросший виноград из остатков пастушьей трапезы. Кажется, я вижу их, загоняющих в пещеру своих овец, а потом сидящих возле костра. Они пьют вино, играют на свирели, делятся друг с другом сыром, хлебом, чесноком и виноградом, а потом виноградные косточки прорастут молодыми побегами. А может быть, это были не пастухи, а спутники безрассудного Улисса, к несчастью которых светлый проем пещеры внезапно закрыла фигура Циклопа. В этом оазисе прохлады и покоя среди звенящего зноя словно снова родились строки Эдуарда Багрицкого:

Там, где выступ холодный и серый

Водопадом свергается вниз,

Я кричу у безмолвной пещеры:

Дионис! Дионис! Дионис!

...

Утомясь после долгой охоты,

Запылив свой пурпурный наряд,

Ты ушел в бирюзовые гроты

Выжимать золотой виноград.

Но, существуя здесь и сейчас, нам все же пришлось задуматься о возвращении. Мы немного поднялись наверх от моря и, вконец обессилев, сели «голосовать» на нагретом асфальте приморского шоссе.

Мы приехали на Крит девственно несведущими. Нам ужасно хотелось почувствовать новое место всеми органами чувств, потрогать пальцами и запомнить все запахи и звуки, и как-то ночью мы пошли из нашего городка в горы на манящий, незамолкающий звон овечьих колокольчиков. В темноте мы поднялись по самой последней, крутой и уже немощеной улочке и сели покурить под каменной кладкой, лицами к морю. Вечернее море, как и небо, стало иссиня-черным, и все слилось воедино. Откуда-то снизу из ресторанчиков доносились далекие звуки сиртаки, и далеко под ногами плескался жидкий огонь Ираклиона, словно это диковинное шумное созвездие пело и плясало. Над этим звонким праздником лежало черное бархатное покрывало моря, слившегося с небом, где стояли неподвижные звезды и ползли маячные огни ночных судов, протяжно перекликавшихся и мигавших в такт перезвону овечьих колокольчиков. Это навсегда останется со мной.

Кипр

Кипр

Вообще-то, на этот остров мы попали случайно. Просто он оказался «запасным аэродромом» после того, как Испания отказалась нас принимать (нам не дали виз). Но мы не пожалели.

Пришествие на Кипр началось с того, что мы обнаружили: движение здесь левостороннее. Это неожиданно выяснилось, когда мы брали машину напрокат. Левостороннее движение и правый руль повергали в шок. Чтобы хоть как-то загладить эту неприятность, была взята, во-первых, коробка-автомат, а во-вторых, машина побольше. Зато первый выезд в город Ларнаку сопровождался ликованием, приличествующим разве что зеленым новичкам. Мы можем! Все не так страшно, просто иногда кажется, что ты едешь по встречной полосе. Путешествуя по горным дорогам, мы начали обгонять впереди идущие машины уже на второй день.

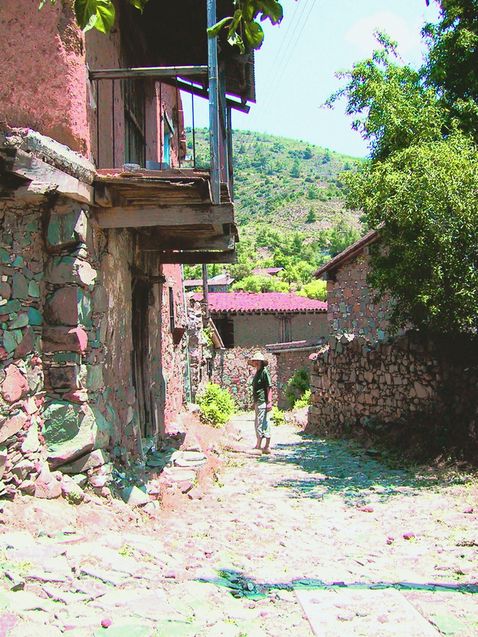

Казалось бы, этот остров давно стал атрибутом престижности – недвижимость, банки, вложения, тур-антураж. Но все это осело налетом пены на берегах острова, а внутренний Кипр странным образом сохранил свою провинциальность и трогательную непосредственность. Когда в горах у нас кончился бензин, мы честно искали его на местных заправках. Но оказалось, что все местные жители используют дизели, и добыть вожделенный бензин оказалось проблемой. Пришлось идти по дворам и плакаться в духе подземного московского странничества: «Поможите нам, люди добрые – сами мы не местные, бензин кончился…». Пока искали горючее для автомобиля, я устроилась на автобусной остановке местного значения. Шоссе в этом месте образовало карман в скалах над обрывом. Вдоль изгиба дороги уютно встроилась скамеечка, над которой по-домашнему нависали гроздья спелой черешни – любимого средства утоления жажды и поднятия настроения в детстве. Я набрала пригоршню черешен и сложила в пакет, как собирала все попутные фрукты на гостеприимном острове. На предыдущей остановке в этом пакете побывали растущие у дороги абрикосы. Прав на все эти фрукты никто не заявлял. Наоборот, однажды человек, проходивший мимо, стал помогать нам сбивать их палкой.

Вскоре к нам пришли толпой жители деревни и привели священника – классического толстого попа в черной рясе, ужасно симпатичного и веселого. Как выяснилось, романтически настроенные жители ничего не поняли из наших объяснений и решили, что мы бежали из родной земли с тем, чтобы здесь тайно обвенчаться. Батюшка принес ключи от церкви и хотел нас туда впустить, но пришлось всех разочаровать – нам был нужен только бензин. До сих пор как-то неудобно. В конце концов, трудно, что ли, было уважить деревенский народ? Ну и обвенчались бы. Не в первый раз, в конце концов.

Хотелось посетить и оккупированную турками северную часть Кипра. Проехать туда в принципе вполне возможно, но только через столицу – Никосию. Сделать это по прибрежной дороге не получится. Здесь усыпанный перезревшими сливами путь преграждают греческие солдатики, почему-то похожие на турок-сельджуков. Они вежливы, но непреклонны. Расколотый Кипр в своей оккупированной части точно соответствует описанию Крыма 1856 г. В оставленных домах города-призрака Фамагусты А.К. Толстой увидел бы сейчас то же самое. Представляю, как он идет из комнаты в комнату в своем длиннополом пиджаке и повторяет:

Приветствую тебя, опустошенный дом,

Завядшие дубы, лежащие кругом,

И море синее, и вас, крутые скалы,

И пышный прежде сад – глухой и одичалый!

...

Но вот уж сумерки; вот постепенно мгла

На берег, на залив, на скалы налегла;

...

Как будто на дела враждебного народа

Набросить свой покров старается природа.

Трагизм бессмысленной вражды разных культур и систем ценностей приобретает в кипрской Фамагусте такую же пронзительную ясность, как и на других

берегах:

Но уж не та теперь пора;

Где был заветный лес Дианы,

Там слышны звуки топора,

Грохочут вражьи барабаны;

И все прошло; нигде следа

Не видно Греции счастливой,

Без тайны лес, без плясок нивы,

Без песен пестрые стада

Пасет татарин молчаливый…

(Это про Крым; на Кипре, очевидно, –

«...лишь турок молчаливый».)

Фамагуста – символ смерти и запустения. Фамагуста – укор и предупреждение.

Предприимчивые из всего делают бизнес. Вдоль демаркационной линии в греческих кафе можно за умеренную плату со специальных вышек посмотреть в полевой бинокль на город-призрак, охраняемый голубыми касками. Жутковато смотрятся в жарком мареве пустые пляжи и многоэтажные громадины гостиниц на берегу, словно вы заглянули в глаза мертвеца. На ограждении нейтральной полосы надписи: “No man,s land”, что можно перевести как «земля не для людей», или «ничья земля». Зародыш нашего общего будущего?

Кипрский православный монастырь в Киккосе, среди негромко шумящего моря горных сосновых лесов и цветущих олеандров, запомнился скалой, превращенной в колокольню, торжественной тишиной и запахом смолы. Если Фамагуста производит какое-то гнетущее впечатление – не то застывшей Хиросимы, не то Чернобыля на греческий лад, то здесь, после безумных дел людских, можно снова вернуться к истокам веры. До монастыря непросто добраться, случайных людей здесь не бывает. Сюда приходят издалека, чтобы помолиться и прикоснуться губами к иконе Божьей матери, написанной евангелистом Лукой. Эта икона почитаема во всем православном мире. Она занавешена, и никто не может увидеть лик Богоматери, сокрытый от взоров паломников. Почему так? Это тайна. Может быть, просто надо видеть ее сердцем, верить, что ее глаза там, за пеленой смотрят на тебя ласково и всепрощающе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

В статье использованы фотографии О. Волковой и Д. Карелина

Понравился материал?

Поделитесь им также в социальных сетях!

2016-2024

от веб-студии «Инфра»

Регистрационное свидетельство : ПИ №ФС77 - 24144 от 3 мая 2006г.

Пока никто не оставлял здесь комментариев.