Как поэт вразумил царя (Касыда Рудаки)

Сад одного цветка

Места: Восток

Смыслы: Путеводитель по внутреннему миру

«…и Бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею Моей,

И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей».

Цель поэта никак не самовыражение, как привык считать современный человек. И тем более не постмодернистская игра. Поэт тот, кто словом побуждает к действию. Именно так понимали назначение поэта в «старые добрые времена». Например, по предоставлениям древних ариев, «Поэты не создавали сами новых поэтических картин, а только облекали в слово те картины, принадлежащие миру богов, которых не видят простые смертные. Вдохновение дает возможность поэту владеть Божественной Речью…Из всего сказанного вытекает функция поэта как посредника между богами и людьми…Именно благодаря своему традиционному характеру искусство риши [поэты-жрецы] донесло до нас отражение крайне архаичных пластов, восходящих к общеиндоевропейскому периоду. Это… и роль слова, являющегося посредником между миром людей и миром богов (отражение индоевропейской формулы: Мысль – Слово – Дело)».[1] Такой взгляд на предназначение поэта и источник его дара с поразительной простотой и ясностью выразил Пушкин в стихотворении «Пророк».

Поэт – тот, кто получив дар слова от Бога, вдохновенно побуждает людей к исполнению Воли Божией. В этом нет ничего общего ни с экстазом, ни с дурной оккультной мистикой декадентов и рок-музыкантов. Многие настолько легкомысленны, что пытаются с помощью наркотиков или эзотерических наук «взломать двери» в горний мир, забывая, что эти двери может открыть только сам Творец мира видимого и невидимого. А незваного гостя встречают демоны тьмы в обличии Ангелов Света. Нельзя забывать слова апостола Павла: «Испытывайте духов откуда они».

Такое отношение к поэтам сохранилось в Исландии почти до наших дней. В старинных преданиях сохранились рассказы, что когда стране угрожали набегами сарацинские пираты, исландские поэты – крафтскальды одними лишь стихами, без единого выстрела пускали ко дну корабли пиратов. Конечно же, в данном случае не стихи сами по себе топили вражекские корабли; скорее всего, это была молитва в стихах, которую Господь исполнил немедленно. Имена этих легендарных поэтов и их стихи сохранила народная память.

Последний раз народ присвоил звание крафтскальда женщине – крестьянке Якобине. Произошло это так. Осенью 1953 года в Исландии должны были состояться маневры американской армии. Исландцы были возмущены. И вот накануне дня, назначенного для десанта, в газете появились стихи Якобины:

Пусть пламя народного гнева, пламя поэзии нашей

Сожжет нечестивцев следы.

«И, словно в древней саге, в ответ на ее призыв налетел стремительный, холодный вихрь, высоко взметнулись белопенные гребни волн, с яростной силой разбиваясь о скалы. На залив упал густой молочный туман. Он скрыл все мишени, расставленные американцами, и в море и на берегу. Так и не сделав ни одного выстрела, не высадив ни одного десантника, американские суда вынуждены были сделать «от ворот поворот». Народ увидел в Якобине нового крафтскальда».[2]

Один из ярчайших примеров действенности и поэтического слова – касыда «Аромат ручьбя Мулийан» выдающегося поэта Востока Рудаки. Этот рассказ интересен и тем, что историю создания очень немногих великих стихов мы знаем в таких подробностях. Это красивое предание взято нами из замечательной книги «Собрание редкостей, или Четыре беседы», написанной более 800 лет назад Низами Арузи Самарканди.

Как поэт победил царя [3]

Рассказывают, что Наср ибн Ахмад был лучшей жемчужиной в ожерелье рода Саманидов[4]. Дни его власти были апогеем благоденствия этого рода, когда все потребное для величия и силы наличествовало в крайней степени изобилия: сокровищницы полны, войско боеспособно, рабы послушны. Зиму проводил он в столице Бухаре, а на лето переезжал в Самарканд или один из городов Хорасана. И вот в какой-то из годов настала очередь Герата. Сезон весны он провел в Бадгисе, а Бадгис — прекраснейшее пастбище среди пастбищ Хорасана и Ирака. Там около тысячи полноводных речек с травой, каждой из которых хватило бы на целое войско.

Когда верховые животные, вволю за весну отъевшись, вошли в тело и стали пригодными для битвы и ристалища, Наср ибн Ахмад направился в Герат. Он остановился у ворот города в местности Марги Сапид и разбил там лагерь. Время стояло весеннее. Дул прохладный ветер, и как раз поспели фрукты Малина и Каруха, подобных которым не достанешь в других местах, а если и достанешь, то не по такой дешевке.

Войско встало на отдых. Климат там был прекрасный, прохладный ветерок, изобильный хлеб, избыток фруктов и напоенный ароматом воздух, так что за весну и лето воины полностью насладились жизнью. А когда наступил михрган[5], и подоспело молодое вино[6], и расцвели королевский базилик, мята и ромашка, они по справедливости вкусили от блаженной поры молодости и отдали дань весне жизни.

Осень настала поздно, холода все еще не вступали в силу. Виноград достиг поразительной сладости. А в окрестностях Герата можно было насчитать сто двадцать сортов винограда, один слаще другого и приятнее. И среди них есть два сорта, которые нельзя найти во всей Обитаемой четверти земного круга: первый — это парнийан, а другой — калинджари: тонкокожий, с мелкой косточкой, сочный, так что в нем, казалось бы, нет и частицы земной природы. Бывает, что у калинджари одна гроздь весит пять манов и каждая ягода — драхму. Черный он, как смола, и сладкий, как сахар. И его благодаря сочности можно съесть много. И разные сорта других фруктов там самые наилучшие.

Когда эмир Наср ибн Ахмад увидел такую осень с ее фруктами, она крайне пришлась ему по душе. Тут начали распускаться нарциссы. В Малине обработали кишмиш и коринку, развесили виноград на веревках и наполнили все амбары.

Эмир со своим войском передвинулся в те два поселения, что носят названия Гуре и Дарвазе. Там они увидели дома, из которых любой был подобен высокому раю, и возле каждого дома — сад и бустан[7] с подветреннай северной стороны. Здесь они остановились на зиму. Из Сиджистана стали поступать мандарины, а из Мазандарана — апельсины, так что зиму они прожили в совершенном благоденствии.

Наступила весна. Лошадей отправили в Бадгис, а лагерь разбили в Малине, посреди двух речек. И когда снова пришло лето, эмир Наср сказал: ,,Куда нам ехать летом? Ведь лучше этого места и быть не может! Поедем осенью». А когда пришла осень, сказал: „Осень проведем в Герате и поедем». И так сезон за сезоном он все откладывал, пока не прошло четыре года, ибо то было лучшее время благоденствия Саманидов, мир процветал, государь не знал врагов, войско было покорным, а судьба — благосклонной. При всем этом люди истомились, и подступила к сердцу тоска по родине. В падишахе они не видели желания трогаться с места: в голове его — только климат Герата, а в сердце — любовь к Герату.

В разговоре он сравнивал Герат с раем и превозносил его больше, чем китайских кумиров. Они знали, что у него в мыслях и эту весну провести здесь.

Тогда начальник войска и вельможи государства пришли к устаду[8] Абу Абдаллаху Рудаки. А для падишаха среди его приближенных не было никого влиятельнее и приятнее для беседы. Сказали: ,,Мы дадим тебе пять тысяч динаров, если ты придумаешь средство, чтобы падишах сдвинулся с этой земли. Потому что сердца наши заполнила тоска по детям, и души наши готовы покинуть тело от страстного желания увидеть Бухару».

Рудаки согласился, ибо он постиг биение пульса эмира и изучил его темперамент; поэтому знал, что прозой на него не повлиять, и обратился к поэзии. Он сочинил касыду и утром, когда эмир опохмелялся, вошел к нему и сел на свое место. И когда музыканты умолкли, он взял чанг и в ладу ‘ушшак запел эту касыду[9]».

«1. Аромат ручья Мулийан[10]все доносится [до меня], милый друг на память все приходит.

2. Песок [реки] Аму при всей трудности пути [через] него шелком под ноги мне стелется.

3. Вода Джейхуна от радости [видеть] лик друга по грудь нашим буланым скакунам взмывает.

4. О Бухара, радуйся, долго живи: князь [твой], довольный тобой, возвращается!

5. [Ведь] князь — луна, а Бухара — небосвод: луне всегда по небу ходить!

6. Князь — тополь, а Бухара — плодовый сад: тополю всегда быть при плодовом саде.»[11]

Когда Рудаки дошел до этого бейта (имеется в виду бейт 6.), эмир почувствовал такое волнение, что поднялся с трона, как был без сапог, вложил ноги в стремена скакуна, приготовленного у ворот, и помчался в Бухару. Так что шальвары и сапоги почти два фарсанга везли за эмиром следом, до Буруна, и только там он надел их на ноги и ни разу не натянул поводья до самой Бухары».

[1] Т.Я. Елизаренкова. «Ригведа» - великое начало индийской литературы и культуры». В кн. «Ригведа», М., 1989 г., с. 480-481

[2] Г. Фиш. «Отшельник Атлантики», М., 1977 г., с. 417

[3] Название дано редакцией. Все последующ ие примечания также сделаны редакцией.

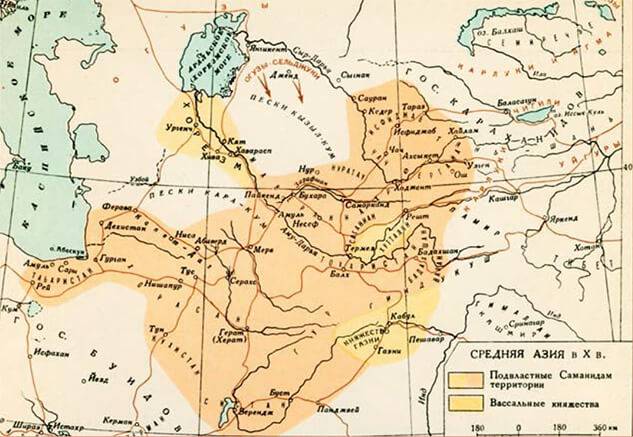

[4] Саманиды – иранская династия, создавшая в конце IX века в борьбе с арабскими завоевателями могучую империю, включавшую в себя территории следующих нынешних государств - Ирана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и части Туркмении и Казахстана. Власть Саманидов просуществовала с 819 по 999год.

[5] Праздник урожая

[6] Кодекс чести рыцаря позволял только два занятия – войну, а когда ее нет – пиры. Саманиды считали себя наследниками славных витязей древнего Ирана – героев эпической поэмы Фирдоуси «Шахнаме». По этой причине они отвергли запрет ислама – хотя он и был государственной религией империи Саманидов – на употребление вина.

[7] Плодовый сад

[8] Мастер

[9] Касыда – стихотворение панегирического или дидактического содержания, посвященное обычно какому-либо лицу или знаменательному событию.

[10] Предместье Бухары, там раскинулись яблоневые сады; это – потомственные угодья Саманидов.

[11] Подстрочный перевод Н.Б.Кондыревой

- Ответить

Понравился материал?

Поделитесь им также в социальных сетях!

2016-2024

от веб-студии «Инфра»

Регистрационное свидетельство : ПИ №ФС77 - 24144 от 3 мая 2006г.