На какой почве это выросло, или «Прохиндиада» А. Солженицына

Места: Русский мир, города России, Русский Север

Смыслы: Исторические путешествия

Данная статья опубликована в книге Валерия Есипова "Книга, обманувшая мир" (Об "Архипелаге ГУЛАГ" Солженицына - начистоту". М.,

"Летний Сад", 2018 г.

Век силы сменяется вспышкой хитрости.

Ю.М. Лотман

Феномен «Архипелага ГУЛАГ» (как и феномен Солженицына в целом), несомненно, связан в первую очередь с политическими обстоятельствами «холодной войны», однако, его можно рассматривать и как своеобразное гипертрофированное отражение особенностей русской культуры.Ведь Солженицын,что называется, не с луны свалился,— он вырос в России в советскую эпоху (которую с определенного момента стал яростно ненавидеть и отрицать), но эта эпоха не могла не сохранить в своем ядре, да и в мелочах, того, что называется русской культурной матрицей, ментальностью или национальным характером во всей пестроте его уникальных психологических проявлений,нередко представляющих загадку для Запада и иных стран. Такого рода«загадкой»для многих являлся и до сих пор является и Солженицын. В связи с этим нельзя не вспомнить проникновенное признание С. С.Аверинцева:

«Я не способен вообразить, скажем, «китайского Солженицына», который с такой же силой и с такой же открытостью, как его русский собрат, выступил бы перед всем миром в качестве вдохновенного обвинителя, называющего в своей судебной речи все преступления своего глубоко любимого Отечества!» [1]

Трудно, действительно, не признать, что в Китае явление, подобное Солженицыну с его «Архипелагом», в принципе было (и есть) невозможно — не столько по политическим, сколько по ментальным свойствам.* А в других странах? Доля вероятности тоже, пожалуй, близка к нулю. По крайней мере, ни в одной из стран, переживших тоталитарные режимы, начиная с Германии, не нашлось писателя, который бы с такой же обобщающей политической силой ( и с такой же, необходимо подчеркнуть, тенденциозностью и претензионностью, адресуясь urbi et orbi), разоблачил все преступления и пороки не только режима, но и всего государства — проще говоря,нисколько не стыдясь,«вынес весь сор из своей избы»,обмазав при этом«избу», т.е. «глубоко любимое Отечество», дегтем или чем-то иным... (Мы говорим здесь о факте, не вникая пока в мотивы и просим не путать пример Солженицына, скажем, с примером Э. Сноудена).

Стоит заметить, что С.С. Аверинцев, выдающийся филолог и глубокий знаток русской культуры, являлся, как ни удивительно, одним из пылких апологетов Солженицына, отмечая при этом, что «национальное чувство» у его героя«доходит до страсти». Таким образом, ученый вольно или невольно признавал, что Солженицын —уникальное русское явление, что он — дитя русской почвы.И «Архипелаг», соответственно, по его логике,— произведение, рожденное русской страстью.

Не оспаривая в принципе этих тезисов (и исключая версии о пресловутом «Солженицкере»), хотелось бы в предлагаемых заметках больше поговорить все же о почве, на которой вырос «Архипелаг». Отсюда, думается, станет более понятно, какого именно рода страсть или страсти подвигали Солженицына на его миссию «вдохновенного обвинителя преступлений Отечества» в конкретных обстоятельствах времени. Естественно, при этом мы не можем обойтись и без рассмотрения вопроса о том, какие грани или ипостаси русского национального характера преломились в личности и поступках писателя. Здесь придется коснуться и некоторых общих положений о специфике русской культуры, сформулированных выдающимися отечественными учеными и писателями, и поискать аналогии«вдохновенному обвинителю» в галерее известных архетипических персонажей русской истории и литературы...

______________________

* В связи с этим можно сослаться на пример Нобелевского лауреата 2000 года, китайского писателя-эмигранта Гао Синцзяня. В своей Нобелевской лекции он заявил: «Если литература хочет сохранить право на существование и избежать превращения в политический инструмент, она должна вновь стать голосом отдельного человека» // Звезда, 2001,№10, с.95. Трудно не увидеть здесь не только «китайской специфики», но и сознательного отказа от пути, избранного А.Солженицыным.

«Русский безудерж» на вере в Слово

Еще Пушкин замечал: «Самое неосновательное суждение получает вес от волшебного влияния типографии. Нам всё еще печатный лист кажется святым. Мы всё думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано!».[2]

«Глупо или несправедливо», но «напечатано» — значит, надо этому верить? Пушкинздесь откровенно смеялся надпарадоксами действия изобретения Гутенберга в России, но он ничего не могподелать. Для него это был в сущности новая, олитературеннаяразновидностьтех «басен», о которых онпрямо и жестоко говорилв«Борисе Годунове»:

...Бессмысленная чернь

Изменчива, мятежна, суеверна,

Легко любой надежде предана,

Мгновенному внушению послушна,

Для истины глуха и равнодушна,

и баснями питается она...

Словами «печатный лист нам кажется святым» великий поэт констатировал, кроме прочего,новое качество русской культуры, пришедшее с эпохой Просвещения.Выражаясь научным языком, тогда в России началаскладыватьсялитературоцентрическая система культуры. Она означала повышенную зависимость умонастроений всего грамотного сообщества от явленийлитературы, признававшихсявысшей, едва ли не «святой», ценностью по сравнению с ценностями, исходившими, скажем, отвласти (заведомо казенной, бездушной) или от науки ( заведомо сухой и слишком мудреной).

В этой иррациональности сознания читателей, точнее сказать — в их социальной инфантильности, несамостоятельности, в готовности принять за истину последний газетный фельетон или последнюю книжную новинку, и таится коренная проблема литературоцентрического общества. Ибо оно создает слой людей «литературозависимых»— тех, о ком едко сказал Н.А. Некрасов: « Что ему книга последняя скажет, / То на душе его сверху и ляжет...»

Разумеется, сам по себе литературоцентризм ни плох, ни хорош (он был характерен, например, и для французской культуры), а каждый писатель внутренне полагает, что он «сеет разумное, доброе, вечное» (пусть даже в той же Франции все это понималось по-разному: там были и маркиз де Сад, и ранние декаденты с их эпатажными «цветами зла», и много еще чего). Однако, ни в одной из стран мира, кажется, не возникало такого общественного и даже религиозного культа вокруг избранного ряда представителей так называемой «серьезной» литературы — нигде они не превращались во «властителей дум», «учителей жизни», от которых читатели (от гимназистов до государственных чиновников) жаждали узнать самую сокровенную «настоящую правду» и услышать ответы на «проклятые вопросы» жизни. Гадать о происхождении этого русского феномена можно долго, однако, очевидно, что он связан во многом с тем, что в России никогда не были развиты соответствующие свободные общественные институты, включая институт «критики критикующих» (термин французского социолога П.Бурдье), особенно в его скептическо-ироническом изводе, спускающем любого слишком увлекающегося автора с небес на землю. Замену этому на русской почве составляло скорее, по словам Н.С. Лескова, «покорство авторитету» или, более того, особого рода «литературное подобострастие»...

Конфликт, впервые обнаживший все негативные стороны наивной веры в литературу и «властителей дум», выплескивавших свои, несомненно, благородные, но все-таки субъективные и во многом утопические идеи (это касается и таких гениев, как Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский) в граждански неразвитое общество, со всей остротой проявился еще в общественной ситуации начала ХХ века. Перед лицом трагических социальных катаклизмов в России впервые встал вопрос об исторической ответственности литературы, о ее прямой моральной вине (понимаемой отнюдь не метафизически) в создании опасных утопических мифов. Важный и глубокий вывод в связи с этим сделал Н. А. Бердяев в статье «Духи русской революции»(1918): «Русское искание правды жизни всегда принимает апокалиптический или нигилистический характер. Это глубоко национальная черта. Это создает почву для смешений и подмен, для лжерелигий».[3]

«Смешения, подмены и лжерелигии» — вопросы особого порядка. Но «апокалиптичность» всем понятна — это когда пугают чем-то страшным. Не обязательно грядущим концом света, а тем фатальным «грехопадением», которое уже состоялось. В России подобные умонастроения всегда были очень распространены, особенно в литературе с присущей ей склонностью брать на себя задачу «духовного спасения» нации. Когда общество сталкивалось с какими-либо трудноразрешимими проблемами, оно постоянно искало их корни в глубине прошлого: от татаро-монгольского ига до царей — Ивана Грозного. Петра Первого и двух Николаев. А затем уже «виноватыми» (например, в том, что не хватает колбасы) признавались советские вожди — все по очереди... Это не утрирование: в истории (как и в сельском хозяйстве) у нас «разбираются» все, особенно писатели, как высшего, так и низшего ранга. Они ярче всего воплощают национальную черту: дилетантски, вульгарно-размашисто судить и о текущем, и о прошлом и выносить приговоры не только историческим персонам, но и целым эпохам. Все это замешено на максимализме и нигилизме — старых, можно сказать, родовых чертах «русского искания правды», поскольку они — плоть от плоти нашего характера и нашей психологии, Это, выражаясь опять же современным научным языком, один из признаков исторически сложившейся в России бинарной (манихейской) структуры культуры, глубоко исследованной Ю. М. Лотманом, Б.А. Успенским, А.С. Ахиезером и другими крупнейшими учеными.

Такая структура признает только один выбор: «или-или» и подразумевает абсолютизацию и не знающее компромиссов противопоставление полярных ценностных оппозиций — Добра и Зла, Правды и Кривды, Праведности и Греха, Справедливости и Несправедливости, Старого и Нового и так далее, что находит место как в теоретической, так и в практической плоскости, и выражается в безоглядном этическом максимализме и сопутствующем ему нигилизме по отношению к явлениям и персонам (особенно властным, авторитетным), замеченным или заподозренным в отступлении от положительного полюса указанных категорий. Короче говоря, если Правды нет, то кругом — одна Кривда, и так далее. Для характеристики подобного страстного всеохватывающего отрицания, не прошедшего обработки ни подлинной культурой, ни знанием, пожалуй, лучше всего подходит выражение Ф.А. Степуна — «русский безудерж».

Здесь хотелось бы предоставить слово еще одному глубочайшему знатоку отечественной истории и культуры Д.С. Лихачеву.

Незадолго до своей смерти 87-летний академик написал статью с очень многозначительным названием «Нельзя уйти от самих себя». Еще более многозначительна дата ее публикации — 1994-й год. Что было тогда, мы помним: в стране «смута», еще не восстановлено после расстрела танками белое обугленное здание российского парламента , а в «новую» Россию, освобожденную, наконец, от «остатков Советской власти», въезжает «на белом коне», победителем, Александр Исаевич Солженицын.... Что же пишет в этот момент умудренный всеми непредсказуемыми извивами и разломами родной истории ученый, еще недавно говоривший о нашем национальном характере («Заметки о русском») исключительно в позитивном свете?

«Совершенно правы те, кто говорит о склонности русских к крайностях во всем... Центристские позиции тяжелы, а то и просто невыносимы для русского человека. Это предпочтение крайностей во всем в сочетании с крайним же легковерием вызывало и вызывает до сих пор в русской истории десятки самозванцев… Несчастье русских — в их легковерии». [4]

Это — что ни говорите — приговор. Или печальная констатация сущего. Наверное, было бы слишком большим упрощением видеть в словах Д.С.Лихачева прямую аллюзию на современность. Но все-таки: «нельзя уйти от самих себя»— это значит «таковы мы» и «такова наша судьба» и теперь. И то, что случилось со страной в начале 1990-х — это порождение наших неискоренимых природных недостатков: «склонности к крайностям» и «легковерия». Эти черты, по мнению академика, свойственны национальному характеру,

т. е. если не всему населению снизу доверху, то по крайней мере большинству как из низов, так и из верхов. Потому-то и являются «до сих пор» (тут уж откровенное указание на современность!) — «десятки самозванцев».

Кто конкретно эти «самозванцы» (то бишь, личности с наклонностями Григория Отрепьева) в новой российской «смуте», Лихачев, в силу своей деликатности, склонности к безукоризненному политесу, не указывал, но явление— идущее из глубины веков— недвусмысленно обозначил.

Несомненно, это «тайное послание» академика, невольно ставшего новейшим летописцем России, еще требует разгадки.

Мы же попробуем лишь суммировать обозначенные выше корифеями русской культуры изъяны нашего национального характера (начиная с веры в «святость печатного листа» и кончая доверием к «самозванцам» ). Не вызывает ли все это ассоциации с личностью и деятельностью Солженицына? Не воплотил ли в себе писатель, превратившийся на почве литературозависимости общества в определенное время во «властителя дум» — и пресловутое манихейство мышления, и «ретро-апокалиптичность» (в отношении к советскому прошлому), и вполне реальный нигилизм в том же отношении— безудержный и тотальный, и, главное, — самозванство, т. е. самоназначение себя на роль выразителя воли и мнений всех лагерных заключенных, а затем— на роль «спасителя нации от коммунизма»? И где ярче всего выражены эти черты, как не в «Архипелаге ГУЛАГ»?

Чтобы острее ощутить это, следует сделать экскурс в эпоху «шестидесятых годов» ушедшего столетия, когда Солженицын появился на литературной и общественной сцене.

«Твердыня» и ее первые трещины

Подобно тому, как эпоха знаменитых «шестидесятых годов» XIX века охватывает фактически более широкий период, начинаясь со смерти Николая I, отсчет данной эпохи тоже идет со смерти И.В. Сталина.

Опираясь на принципы историзма — проще сказать, на взгляд изнутри времени, а не на высокомерные и поверхностные суждения о нем с позиций позднего «прозрения» или примитивной «фейсбучной» грамотности — надо напомнить о его основном содержании или парадигме тогдашнего общественного сознания.

Вряд ли может быть оспорен тот факт, что подавляющая часть населения СССР в эти годы, переживая немалые жизненные трудности, в целом испытывала удовлетворение новым строем и не проявляла сколь-либо заметных настроений к его радикальному изменению. Переоценивать роль пропаганды в этом случае не стоит — уже к концу 1950-х годов страна добилась впечатляющего прогресса в развитии экономики, образования, науки и культуры, обеспечила населению социальные и правовые гарантии, что в немалой степени компенсировало опустошение, произведенное сталинским террором. Основное содержание эпохи состояло в стремлении к исторической и социальной справедливости — к восстановлению гуманистических и демократических ценностей, во имя которых совершалась Октябрьская революция и которые были связаны с именем В.И. Ленина. При этом новое общество представлялось вполне состоявшимся (и состоятельным) исторически, прочным и здоровым в своем ядре и имеющим огромные перспективы.

Мощным фактором консолидации советского социума являлась историческая память о пути, который прошла страна в ХХ веке — от бесславного поражения полуфеодальной монархии в периферийной японской войне до победы индустриальной державы над мировым злом фашизма и завоевания космоса. Октябрьская революция в глазах большинства людей являлась закономерным исходом неудач первой мировой войны, ярко выявивших бесперспективность самодержавного строя, и представлялась несомненным благом, принесшим социальную справедливость и воплотившим традиционные общинные идеалы «жизни по Правде». В качестве ее эталона выступал начальный период НЭПа, который ассоциировался с именем Ленина: возможность самостоятельного хозяйствования в этот период сочеталась с преодоленной вековой отчужденностью власти от народа, выражавшего свою волю через новую форму демократии — Советы.

Коммунистическая доктрина воспринималась обществом с точки зрения здравого смысла — как симбиоз реального и утопического, причем, предпочтение, естественно, отдавалось реальному (утилитарному — тому, что есть на обеденном столе), а утопическое относилось к произволу и прихотям властей, вызывая насмешки и недовольство (чему часто давал поводы Н. С. Хрущев). Главными недостатками строя считались бюрократизм, излишняя уравнительность и идеологическая опека, сковывавшие творческий потенциал людей. Но в целом в обществе преобладал социальный оптимизм, уверенность в том, что новый строй далеко не исчерпал своих возможностей и раскроет их при «умной» власти, учитывающей реальные интересы и потребности народа.

Основную привлекательность строя составляли содержательные нравственные ориентации на развитие альтруистических, солидарных начал в человеке и отторжение эгоистических, грубо-материальных и низменных. Вместе с установкой на «нерушимое братство народов СССР» это создавало базис советской ментальности, которая являлась в сущности воплощением идеальных черт традиционной русской ментальности. В связи с этим гражданская самоидентификация «советский человек» безболезненно прижилась и доминировала над этнической самоидентификацией среди русских, а также среди многих нерусских народов.

Именно эти ценности выступали в качестве главного противовеса западному, капиталистическому образу жизни, где, как принято было считать, «человек человеку волк» (в формировании такого образа роль пропаганды несомненна). Определенная закрытость общества в связи с этим воспринималась как норма, но воинственная экспансия социализма считалась нежела- тельной — более устраивал большинство начавшийся мирный диалог и соревнование двух систем.

Такова была в основных чертах исторически сложившаяся структура сознания или картина мира «среднего» советского человека, которую невозможно не учитывать, рассматривая любые явления литературной и общественной жизни «шестидесятых годов» ( включая, разумеется, и явление Солженицына). Для подтверждения объективности вышеописанной советской картины мира можно сослаться на многочисленные и многообразные ее отражения в литературе и искусстве этого периода, в легендарном, завоевавшем мировую славу советском кино (как в героях произведений, так и в авторском подходе), в публицистике и в науке. Стоит заметить, что сторонником социалистических ценностей заявил себя в 1968 году, в своем первом известном трактате «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», А. Д. Сахаров, писавший о «доказанной жизнеспособности социалистического пути, который принес народу огромные материальные, культурные и социальные достижения, как никакой другой строй возвеличил нравственное значение труда».[5]

Не вдаваясь в ретроспективный спор, являлось ли советское общество новой формой цивилизации, трудно в то же время сомневаться, что партийный лозунг о «новой исторической общности — советском народе» вполне объективно отражал сложившуюся историческую реальность. Это подтверждают и выводы современных социологов о советском человеке как реально существовавшем (и существующем доныне!) социально-антропологическом типе с устойчивыми ценностными ориентациями и нормами поведения, имеющими нередко амбивалентный, не поддающийся однозначным оценкам характер (это касается прежде всего массовой государственно-патерналистской установки, которую можно рассматривать — с западной точки зрения — как порок, но в советских условиях она выступала как достоинство).

Такой человек являлся (ныне приходится говорить — казался) основной опорой политической системы СССР, ее главной «твердыней» — как некогда «твердыней» царской России являлся (казался) человек, исповедовавший православие и веривший монаршей власти… Эти параллели (к ним для исторической корректности можно добавить примеры с аналогичными «твердынями» во Франции накануне революции конца ХVIII века или в Германии 30-х годов ХХ века) свидетельствуют, с одной стороны, об известной переоценке стабильности традиционных ценностей и норм поведения в любом социуме, с другой — о первостепенном и мощном воздействии на историческую ситуацию факторов, связанных с рассогласованием государственной политики, ее реальных и символических актов, с массовыми социальными ожиданиями. Это всегда порождает в обществе ситуацию «обманутых надежд» (фрустрации) и вызывает трудноуправляемые процессы «брожения умов», олицетворяющие начало ценностной дезориентации населения и его повышенной предрасположенности к восприятию разного рода мифов и утопий. Именно в подобных ситуациях происходит активизация архаичных пластов психики людей, создающая благоприятную почву для того, что Э. Кассирер называл «социальной магией», М. Элиаде «шаманизмом», а Ю.Лотман — «веком хитрости», то есть, релятивизации моральных ценностей по принципу «все позволено». Такие эпохи, наступающие, согласно Ю.Лотману, после эпох силы (страха), начинают выводить на общественную сцену персон, расчетливо манипулирующих общественным сознанием и преследующих те или иные амбициозные и корыстные интересы. (По- русски это называется «ловить рыбку в мутной воде», и читатели, наверное, уже догадываются, о какой персоне здесь идет речь).

Среди факторов, вызвавших зарождение таких процессов в СССР, первостепенное значение имела, несомненно, крайне непоследовательная, далекая от политического рационализма позиция власти по отношению к оценке исторической роли и личности И.В. Сталина. Она проявлялась не только в постоянно менявшихся настроениях главного инициатора антисталинской кампании Н.С. Хрущева, но и в настроениях всей партийно-государственной элиты (включавшей в себя мощную просталинскую и относительно слабую антисталинскую группировки), так и не давшей за время своего пребывания у вершин власти адекватного ответа на вопросы, глубоко волновавшие все советское общество: что же действительно произошло со страной в период конца 20-х — начала 50-х годов? Было ли это вынужденным отступлением от идеалов социализма из-за чрезвычайных внешних и внутренних обстоятельств, необходимости в короткий срок преодолеть историческую отсталость страны, или результатом порочной политической стратегии Сталина? Являлись ли репрессии только выражением «злой воли» всесильного вождя или причины их глубже? В какой мере за стратегию и преступления Сталина несет ответственность партия и ее существующий аппарат?

Дальше этих вопросов общественная мысль 1960-х годов, как правило, не заходила, но и они являлись чрезвычайно сложными. Очевидный травмирующий смысл самой постановки проблемы преступлений Сталина перед массовым сознанием, видевшим в вожде, безусловно, сакральную фигуру «строгого, но справедливого Отца» (этот образ, как известно, сознательно культивировался Сталиным), создавал для власти огромные трудности. Закономерно, что решения ХХ и XXII съездов КПСС с их полузакрытым характером вызвали крайне болезненную реакцию в обществе. Как справедливо отмечают современные исследователи, «ни партийная масса, ни беспартийная в большинстве своем не поняла и не одобрила такого резкого поворота от прославления, почти обожествления, к развенчанию «великого вождя и учителя». [6].Этот поворот способствовал расколу советского общества и образованию острых, подчас непримиримых противоречий между частью населения, непосредственно затронутой репрессиями, и остальной, гораздо более многочисленной частью, избежавшей этой участи, которая связывала имя Сталина с историческими победами нового строя и прежде всего с победой в Великой Отечественной войне. Даже приблизительные подсчеты показывают, что пропорции между двумя этими группами общества составляли не менее 1:10 (приближаясь скорее к 1:20)*, что само по себе создавало перевес сил, воспринимавших сталинскую эпоху в целом положительно, несмотря на нанесенные практически каждой семье «обиды».

На этом количественном перевесе во многом и основывалась политическая установка на ограничение информации о преступлениях сталинской эпохи. Но столь же очевидно, что она являлась средством самосохранения для ее преемников в руководстве КПСС . Есть основания полагать, что ультраоптимистический мобилизующий лозунг о том, что «в 1980 году советские люди будут жить при коммунизме», был придуман Н.С. Хрущевым и его соратниками для того, чтобы отвлечь общество от проблем прошлого и отбить склонность его «ворошить» (о чем новый вождь партии открыто заявлял после своей одноразовой санкции на печатание «Ивана Денисовича» Солженицына в «Новом мире» в 1962 г.). На этом основании фактически скрытым от широких масс населения оказался сам антисталинский доклад Хрущева на ХХ съезде КПСС, данные о количестве жертв террора 1937 года и насильственной коллективизации, о советских военнопленных и их судьбах, о депортации народов, борьбе с «космополитизмом» и многое другое.

Боязнь диалога с обществом, засекречивание фактов, которые оставались живой памятью поколений, неизбежно подрывало доверие к власти и оказывало ей в итоге самую дурную услугу — прежде всего потому, что способствовало возникновению огромного числа слухов, легенд и мифов, порой самых невероятных, а также и соответствующих им исторических концепций. Главный, поистине абсурдистский парадокс состоял в том, что цифры погибших от репрессий, на основании которых уже тогда за рубежом строились обобщающие спекулятивные концепции «репрессивного коммунистического тоталитаризма», начавшегося с 1917 года, многократно завышались, но ревностные хранители кремлевских тайн не решались обнародовать гораздо меньшие реальные данные. В то же время властью была инициирована полуофициальная реабилитация Сталина, нашедшая немало сторонников, несмотря на протесты интеллигенции.

Все это свидетельствует не только об огромной сложности сталинской проблемы в ее сопряжениях с ментальностью российского общества, но и об ущербности политического интеллекта высшей элиты постсталинского СССР, показавшей свою неспособность к решению задач социально-психологического характера и подменявшей анализ прошлого политической риторикой. Постоянно твердя о своей приверженности «диалектическому материализму», партийная власть с ее мощным научно-пропагандистским аппаратом даже и в период «перестройки» не смогла выработать мало-мальски гибкого подхода, чтобы объяснить советскому человеку (да и себе!), в чем же состоит существо этой проблемы— как объяснил, например, своему народу аналогичную проблему, связанную с Мао Цзе-дуном, китайский лидер Дэн Сяо-пин, заявивший — не без доли политического лукавства, что «70 процентов у Мао верно, а 30 — неверно», и тем самым успокоивший общество. (Разумеется, в случае со Сталиным пропорции могли быть иными, но важен сам принцип простого и доходчивого объяснения).

Следует подчеркнуть, что образ Запада в глазах подавляющего большинства деятелей советской культуры 1960-х годов, как и населения в целом, сохранял преимущественно негативную окраску даже вне влияния пропаганды. Ни европейские страны, ни, тем более, США, не рассматривались в качестве образца общественного устройства. Здесь играл роль не только органичный, так называемый «этологический» советский патриотизм, но и более глубокие чувства, основанные на сознании несовместимости всего исторического опыта двух миров. Это отчуждение во многом стимулировалось распространенным на Западе игнорированием специфики и трудностей исторического развития России и нового этапа ее социального бытия в качестве СССР, высокомерным пренебрежением национальным достоинством русского и советского народа или просто непониманием его характера. В этом смысле глубоко знаменательно печально-ироническое резюме А. А. Ахматовой к ее встрече с неким шведским гражданином, навестившим ее в 1961 году: «…И была на нем рубашка ослепительно белая, как ангельское крыло. И я думала: пока у нас была война, революция, опять война, пока мы обагряли руки в крови, сидели в блокаде — в Швеции только тем и занимались, что гладили и стирали эту рубашку…» [7]

То же самое можно было сказать и в отношение США: молодая деловитая страна, обезопасившая себя пространством двух океанов от мировых катаклизмов и еще более разбогатевшая в результате двух мировых войн, на фоне безмерных исторических бедствий России выглядела как общество, лишь гладившее и менявшее свои рубашки, галстуки и автомобили... Пример А.А. Ахматовой здесь не случаен: это не единственный факт, свидетельствующий о слиянии самосознания наследницы серебряного века русской культуры и создательницы «Реквиема» с коллективным «мы» советского народа: как известно, то же «мы» не раз звучало в ее стихах, написанных в грозные моменты истории. В целом, родовое и социальное «мы», основанное на живом чувстве сопричастности с судьбой страны, на ясном осознании неразрывности истории и культуры России и СССР (при естественном превалировании ближней коллективной памяти над дальней), являлось доминирующей чертой настроений многонационального общества, определяя его внутреннее психологическое и духовное единство. Приятие новой истории своей страны во всем сплаве ее героики и трагичности, сходное с тем приятием истории России, что выразил в свое время Пушкин — «такой, какой нам ее Бог дал», было свойственно в это время и подавляющему большинству интеллигенции.

Однако именно советские «шестидесятые годы» можно считать началом процессов радикального (эмоционального и одновременно прагматического по своему характеру) переосмысления советской истории, с исключением из нее «Бога», т.е. исторической судьбы, провидения или высшей объективной закономерности, имеющей нравственные основания. Скептические, а затем нигилистические (манихейские) настроения в среде интеллигенции постепенно привели к тому, что в истории Советского Союза перестали видеть выражение не только конкретных социально-политических, но и культурно-психологических (ментальных) и метафизических факторов, то есть, в конечном счете, той «своей правды коммунизма», о которой писал даже Бердяев.[8] Эти веяния были связаны с пересмотром опыта революционного и постреволюционного поколений русской интеллигенции и основывались прежде всего на актуализации дальней исторической памяти, на противопоставлении Старой (весьма идеализировавшейся) России — Новой.

Возникновение и распространение подобных представлений можно рассматривать как реакцию на общее экономическое отставание и закрытость советского общества, на длительное отторжение коммунистической идеологией всего многообразного богатства дореволюционной русской культуры (не говоря уже об истории). Наряду с этим раздражало население жесткое, с отсутствием внятной аргументации, преследование властями любой формы инакомыслия, что закономерно (в точном соответствии с известными законами психологии) переводило эти настроения в чрезвычайно привлекательную сферу «запретного плода» или социального табу, ассоциировавшегося со скрываемой от народа Правдой. Результатом этого явился повышенный интерес и сочувствие не только к отторгавшимся, «гонимым за Правду» фигурам (среди которых на первый план вышел Солженицын), но ко всякого рода негативно-оценочной, «разоблачительной» информации об СССР, имевшей хождение в неофициальных источниках (прежде всего в западных «радиоголосах») , и снижение порога критичности в ее восприятии. Напомним, что этот порог, в силу легковерия, присущего русскому национальному характеру, весьма подвижен. Забегая вперед, скажем, что огромная роль подобного рода информации и манипулирования ею в процессе разрушения (саморазрушения) советской системы ценностей и советской картины мира с впечатляющей и беспрецедентной силой проявилась в годы перестройки и гласности. В связи с этим есть, как представляется, глубокий смысл в суждении одного из современных исследователей данной проблемы: «Главным оружием, с помощью которого были подорваны основы советского строя, явилась «правда о прошлом».[9] Условное, закавыченное употребление понятия «правда о прошлом» подчеркивает, что в данном случае речь идет об одностороннем, тенденциозном характере информации (не только прямой, но и облеченной в художественную форму).

_________________

* Точная статистика жертв репрессий и их пропорций к общему населению дана в статьях В.Н.Земскова в сборнике «Книга, обманувшая мир». - Прим. автора.

«Подпольщик-бомбист», он же - Артист мирового театра

При рассмотрении деятельности А.И. Солженицына в 1950-1960-е годы с неизбежностью приходится в первую очередь учитывать ее полускрытый от общества, большей частью строго законспирированый характер. Это приводило к крайне разноречивым оценкам личности писателя среди современников, к искаженному восприятию смысла его реальных политических устремлений даже со стороны достаточно часто общавшихся с ним людей (в чем мы сможем убедиться на примере А.Т. Твардовского). Непривычность, экстраординарность подобного образа поведения писателя на фоне норм, принятых в советском обществе, долгое время держала в заблуждении и власть, которая в результате столкнулась с чрезвычайно серьезными проблемами. Во многом обманутыми чувствовали себя и читатели первых произведений Солженицына, получившие впоследствии возможность убедиться, что писатель вел двойную игру не только с государством, но и с ними.

Очевидно, что одним из главных секретов успеха Солженицына на первом этапе его деятельности (до 1965 г.) являлось то, что он сумел не только «возвыситься» над этими общественными нормами, но и позволял себе манипулировать ими и извлекать из этого максимальную выгоду. Как известно, писатель первоначально избрал в своем поведении тактику строгого соблюдения внешней лояльности: «Никогда не выделяться ни на плечо в сторону бунта, борьбы, быть образцовым советским гражданином». [10] Это помогло ему длительное время сохранять важнейший с точки зрения социальной идентификации советского общества образ «своего», а не «чужого», и дало возможность, с одной стороны, получить известные привилегии и гарантии безопасности, с другой — действовать вне официальной среды достаточно свободно, по собственному усмотрению.

В сущности, такой образ поведения реанимировал хорошо знакомую советским людям по истории ситуацию нелегальной революционной «подпольной» работы. Не случайно Солженицын называл себя «писателем-подпольщиком», дистанцируясь при этом – по идеологическим мотивам — от ассоциаций, связанных с историей русской революции. Однако, объективно его деятельность соответствовала всем чертам психологии революционера-заговорщика, а в определенный период, в годы работы в тайных «укрывищах» над книгой «Архипелаг ГУЛАГ», «бомбой», как он ее называл, отчетливым образом напоминала и психологию – как ни покажется страшноватым такое сравнение сегодня — революционера-террориста.*

Немалые сложности в связи с двойственным характером поведения Солженицына в его бытность в CCCР стоят и перед современными исследователями, пытающимися воссоздать объективную картину его деятельности и оценить его роль в общественных процессах в России, критически оценивая авторскую интерпретацию событий, изложенную в книге «Бодался теленок с дубом» и других произведениях. Весьма симптоматичным представляется резкое нарастание отрицательного отношения к деятельности Солженицына, наблюдаемое в России в последние годы – оно связано не только с его новыми публикациями (например, с книгой «Двести лет вместе»), но и с общей оценкой исторической роли писателя в судьбе России, начиная с 1960-х годов, причем, негативные суждения на этот счет исходят от представителей разных общественных течений. [11]

Все это свидетельствует о необходимости более четкого уяснения того, какова была истинная позиция Солженицына на том или ином этапе времени, как, в зависимости от каких факторов, она менялась, и в каких категориях ее можно наиболее адекватно оценить. На наш взгляд, кроме категорий политической социологии здесь могут оказаться весьма полезными и некоторые категории культурологии, психологии и этики, поскольку деятельность Солженицына представляет собой не только политический, но и культурно-психологический и этический феномен. В связи с этим следует подробнее остановиться на самом явлении двойной игры, достаточно редком среди деятелей литературы советского периода, а в воплощении Солженицына – вовсе уникальном. (Имеется в виду не художественная игра средствами искусства, которая занимает у Солженицына относительно скромное место, а его поведенческая игра).

В сущности, вся эпоха советских «шестидесятых годов», начавшаяся с провозглашения принципа «искренности в литературе», была борьбой за открытость в отношениях между людьми, включая открытость власти, которую символизировал своим «простецким» обликом и импровизированными речами Н.С.Хрущев. Предполагалось, что советским людям «нечего таить», что какое бы то ни было несогласие с общепринятым каждый человек (а тем более писатель) может высказать открыто, на всевозможных собраниях, в печати или, в конце концов, в личном обращении в высшие инстанции. Но «держать камень за пазухой», лицемерить, говорить одно, а делать другое, считалось признаком бесчестия и цинизма.

Употребляя термин «игра» вместо, казалось бы, более уместного термина «борьба», мы имеем в виду не только его традиционное бытовое, но и культурологическое значение, несущее в себе также смысл состязания. В таком аспекте «игра» — более широкое понятие, чем «борьба», и, находясь в близком родстве с ним, оно с полным основанием применяется к области политики. Не случайно политику столь часто сравнивают с театром, а ее действующих лиц — со сценическими героями, играющими те или иные роли, в том числе героического характера. Примечательно, что, говоря о таком герое-протагонисте античного театра, проходящем трудный путь испытаний, и объясняя мотивы интереса к нему, И. Хейзинга писал о «скрытой самотождественности героя»:

«Он неузнаваем оттого, что прячет свою сущность или сам ее не знает, или может менять свой облик. Словом, герой выступает в маске, переодетым, окруженным тайной. И мы оказываемся во владениях священной древней игры и сокровенной сущности, которая открывается лишь посвященным».[12]

Очевидно, что такой герой во многом близок Солженицыну. Восприятие деятельности автора «Архипелега ГУЛАГ» как протагонистской – с решительным жертвенным вызовом не только власти, но и судьбе (в одиночку против режима и умонастроений всей страны с почти 250-миллионным населением!) — свойственно и доныне немалому числу людей, однако, это не должно, на наш взгляд, мешать трезвому анализу «игровой» стороны борьбы писателя с государством, внимательному рассмотрению ее как внешнего, так и внутреннего содержания. Являлась ли маска героя, о которой ведет речь Хейзинга, в такой же степени органичной, объясняемой исключительно цельностью характера протагониста, в случае с Солженицыным? Нет ли в образе человека, ведущего двойную игру с кем (чем) бы то ни было, заведомой раздвоенности, амбивалентности, подразумевающей присутствие в его действиях не только открыто благородных, но и скрытых, привходящих, амбициозных и корыстных мотивов, т.е. в итоге — нескольких масок? Не смешиваются ли при этом жанры героической драмы и, скажем, авантюрного романа?

Эти вопросы неизбежно возникают в связи с известными фактами биографии Солженицына, о которых он рассказал в «Теленке». В этой книге приведено множество примеров прямо-таки поразительного, сознательного и при этом высокопрофессионального лицедейства, т.е. исполнения писателем (не актером) заданных себе ролей в «предлагаемых обстоятельствах». Наверное, было бы слишком примитивно связывать эту черту с юношескими мечтами писателя об артистической карьере (как известно, еще в школе он пытался поступить в студию Ю. Завадского в Ростове-на-Дону, но не был принят из-за «слабости голоса»). Однако, другие актерские данные, и весьма незаурядные, у него были. Замечание первой жены писателя Н.А. Решетовской в связи с тем, как по-новому повел себя муж после первого успеха с «Иваном Денисовичем»: «Артистический талант, миновав сцену, пригодился в жизни», — вряд ли случайно — недаром она с иронией пишет, что «Саня» явно переигрывал в роли «скромного учителя из Рязани».[13]

Об «артистизме» как характерологической черте Солженицына, с учетом множества новейших данных на сей счет, можно было бы писать целые трактаты, но мы отметим лишь еще одно яркое свидетельство о рязанской биографии писателя. Один из его бывших школьных учеников недавно признался: «То, что Александр Исаевич был... — хочу подобрать какое-нибудь мягкое слово, но мягче чем «двуличный» никак с языка не срывается — это было, в общем-то, известно всем и тогда, когда я был еще учеником 2-ой средней школы города Рязани».[14]

«Двуличности» Солженицына (или «хитрожопости», по грубому лагерному выражению В.Т. Шаламова) еще не раз придется касаться, однако, для нас в данном случае более всего важно свидетельство Н.А. Решетовской о склонности ее мужа к «переигрыванию», т. е. к мелодраматической аффектации. На театральном жаргоне это называется иронически — «грызть кулисы». Это одна из тех вульгарных и непрофессиональных черт актера, за которую К.С. Станиславский сгонял ее носителя со сцены со своим знаменитым «Не верю!» Между тем, «переигрывание»— то в своей «скромности», то в своей «страшности» и «бесстрашности», рассчитанное на невзыскательную публику,— постоянно наблюдалось у Солженицына и в его социальных ролях, включая его литературные и публицистические произведения, прежде всего «Архипелаг ГУЛАГ» (на этих моментах мы еще остановимся).

Очевидно, что в одних случаях лицедейство писателя служило целям конспирации и безопасности, в других — было направлено на то, что называется «паблисити» или PR, т.е. на стремление к популярности или саморекламу в личных, далеко идущих интересах. Наиболее яркий и характерный пример последнего — история с фотографией для обложки «Роман-газеты», где печаталась в 1963 г. повесть «Один день Ивана Денисовича». Этот номер популярнейшего в СССР издания выходил тиражом 700 тысяч экземпляров, и, благодаря фотографии, облик писателя становился известным всей стране, а также и миру. Проводя сеанс у фотографа, Солженицын проявил необыкновенную расчетливость: «То, что мне нужно было, выражение замученное и печальное, мы изобразили».[15]

Эта откровенно циничная фраза (до глубины души возмутившая в свое время всех читателей «Теленка», начиная с В.Я. Лакшина), наглядно показывает, что писатель был не просто выше обычного озабочен тем, как он выглядит со стороны, в глазах общества (что можно считать проявлением свойственного ему нарциссизма), — он с глубоким сознанием важности дела «лепил», формировал свой социальный образ, его различные ипостаси. В данном случае речь идет о главной ипостаси Солженицына, в которой его вскоре узнает весь мир, — как символического воплощения «советского зэка», якобы безвинной жертвы тоталитарной системы, «первого и как бы единственного» (по выражению И.П.Сиротинской) выразителя чаяний всех других заключенных.

Стоит сразу заметить, что артистическая установка на сочувствие, на возбуждение жалости к себе и своей «несчастной» судьбе, столь явственно ощутимая в истории с фотографией, в целом весьма характерна для Солженицына, и ее можно проследить в длинном ряду его нарочито страдательных образных самоидентификаций: «теленок против дуба», «Давид против Голиафа», «подранок», «зернышко против жерновов» и т.п. Все это дает повод для определенных психоаналитических версий, однако, мы должны в первую очередь сделать вывод, важный с точки зрения культурологии: феномен Солженицына, если брать его во всей совокупности, невозможно рассматривать вне категорий массовой культуры, где особое значение придается рационально конструируемому имиджу, стратегии и тактике его реализации и т.д. Солженицына можно назвать, на наш взгляд, пионером в данной области в общественно-культурной практике СССР 1960-х годов. Трудно судить, насколько помогла писателю в данном случае опора на исторические примеры или на теорию, — скорее всего речь можно вести о его собственном «ноу хау», основанном на чрезвычайно присущем ему деловитом «буржуазном» прагматизме, резко выделявшем его в советской культурной среде, на ясном понимании возможностей применения литературного таланта и авторитета для решения любого рода внелитературных задач, что помогло ему в конечном счете стать весьма успешным в сфере самомифологизации — ключевой сфере массовой (популярной) культуры, влияние которой, как известно, не имеет границ и нередко вовлекает в свой магический круг и представителей интеллектуальной элиты. Если же к этому присовокупить еще и личное обаяние, которого у Солженицына всегда, особенно на ранних порах, при первом появлении в литературной среде, было в избытке (недаром даже А.А. Ахматова назвала при встрече его, рыжего, — «солнечным»), то эффект получался феноменальным.

В связи с этим заслуживает внимания один из восторженных отзывов о писателе, принадлежащий одной из его самых страстных почитательниц Л.К.Чуковской:

«Бывают судьбы, как бы нарочно задуманные и поставленные на подмостках истории каким-то гениальным режиссером…»[16]

Трудно уйти от вопроса: кто же этот загадочный «гениальный режиссер»? Вседержитель? Мировой дух? Может быть, им являлся в известной – и немалой — мере сам Солженицын?

Как ни банален вывод ( в свете популярного ныне слогана «сам себе режиссер»), это было именно так — у «артиста» Солженицына был постоянный автор и постановщик его ролей — он сам.

Какого из героев русской литературы напоминает такой тип поведения?

Читатели могут предлагать самые разные варианты. Чацкий? Но это прямолинейный бесхитростный резонер, а не игрок. А вот коллекция представителей российской «прохиндиады», всякого рода «хитромудрых» (смягчим выражение Шаламова) героев необычайно богата. Тут и Хлестаков, и Чичиков, и Фома Фомич Опискин из «Села Степанчикова» Достоевского (кстати, последняя ассоциация впервые пришла в голову Л.А. Самутину, близко знавшему Солженицына).

До Хлестакова и Чичикова мы еще дойдем. Остановимся пока на образе Егора Дмитрича Глумова из не стареющей комедии А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (само ее название очень близко нашей теме). Глумов, как известно, беззастенчиво играл, лицемерил, блефовал со всеми окружающими— ради карьеры, и при этом тайно вел дневник. Не тот ли сюжет повторился, когда была опубликована книга Солженицына «Бодался теленок с дубом», явившая род такого дневника, и когда читатели узнали, что на самом деле думал писатель о всех людях, что его окружали, сочувствовали, помогали ему и которым он еще вчера так старательно искренне («замученно») глядел в глаза?

________________________________

* В связи с этим стоит вспомнить, что писал об экстремальном образе жизни революционера-террориста бывший участник «Народной воли», ставший монархистом, Л.А. Тихомиров: «…Это жизнь затравленного волка. Всех поголовно (исключая 5-10 единомышленников) нужно обманывать с утра до ночи…» (Тихомиров Л., Почему я перестал быть революционером.1895.С.46). Нечто похожее наблюдалось и в поведении Солженицына, но внутреннего отторжения у него такой образ жизни не вызывал, поскольку оправдывался высшими целями, внушенной себе мессианской сверхидеей (сходной со сверхидеей Г. Отрепьева). Многие высказывания автора дают основание утверждать, что свою литературную миссию в целом Солженицын понимал как взрывную (подрывную) по отношению к СССР. Тема об использовании в его произведениях соответствующей лексики и образов (начиная с «Кидай! Рушь!» — об атомной бомбе на «Отца Усатого»— Сталина и на страну из уст дворника Спиридона (роман «В круге первом) и «взрывных капсул», «взрывных шнуров» — тайных посланий на Запад, как они именуются в «Теленке», до команды, адресованной туда же осенью 1973 г.: «Все взрывать, все, скорей!» (т.е., печатать «Архипелаг ГУЛАГ» и другие ранее посланные вещи), — заслуживает специального исследования.

Игра в «каторжанина» перед Твардовским, или «Темечко не выдержало»

«Теленок», опубликованный в Париже в 1975 г., как известно, писался в основном в СССР (тайно, «подпольно»), причем, параллельно с «Архипелагом», и, безусловно, был рассчитан на почти синхронную с эпопеей о ГУЛАГе публикацию на Западе. Этот, с позволения сказать, «дневник Глумова» ставил своей целью художественно-психологически обосновать перед западным читателем появление «Архипелага» как результата многолетней борьбы писателя с советским режимом. При этом очевидно, что Солженицын, стремясь наиболее выгодно преподнести себя Западу, приложил очень много стараний, чтобы спрямить свой извилистый жизненный и литературный путь. В «Очерках литературной жизни» (подзаголовок «Теленка»), основной акцент делался на борьбе автора с советской литературой, на раскрытии всей ее «порочности» — главным образом, методом поношения всего круга советских писателей (которых он именовал в основном не иначе, как «вурдалаками»)...

Но одновременно с этим «писатель-подпольщик» раскрывал здесь и все свои политические карты. Уже на первых страницах он открыто признавался, что давно сделал ставку на Запад — на использование для своих целей международных, враждебных СССР сил. Солженицын прямо подчеркивал, что «западное радио слушал всегда», т.е. по крайней мере со времен казахстанской ссылки, и тогда же, в 1954-1956 гг., изготовив фотокопии своих первых произведений (пьеса «Республика труда», стихи), мечтал «найти того благородного западного туриста, который гуляет где-то по Москве и рискнет взять криминальную книгу из торопливых рук прохожего». Позднее таким же образом были изготовлены копии новых вещей, включая рассказ «Щ-854» (будущий «Один день Ивана Денисовича»), и готовились к отправке на Запад. «Однако распахнулась дружба с «Новым миром» и перенаправила все мои планы», — признавался Солженицын. Крайне красноречив его комментарий к исторической публикации «Одного дня» в «Новом мире»:

«Не случись это — случилось бы другое, и худшее: я послал бы фотопленку с лагерными вещами — за границу, под псевдонимом Степан Хлынов, как она уже и была заготовлена. Я не знал, что в самом удачном варианте, если на Западе это будет и опубликовано и замечено, — не могло бы произойти и сотой доли того влияния»[ 17 ]

Эти сокровеннейшие признания Солженицына лучше всего раскрывают его амбициозные литературно-политические «метания». Публикация в «Новом мире», таким образом, явилась наивыгоднейшим и наиэффектнейшим вариантом с точки зрения стратегии и тактики писателя — она означала, что «сотрясение» советской системы, которое он задумал, на данном этапе гораздо действеннее производить изнутри.

С учетом того, что публикация «Ивана Денисовича» стала действительно фактором исторического значения, ее необходимо рассмотреть подробнее, в ракурсе той двойной игры, которую вел Солженицын.

Как признавался сам писатель, решение предложить «Новому миру» свой «облегченный», т.е. приспособленный к требованиям цензуры и канонам советской литературы, рассказ «Щ-854» пришло к нему в 1961 г. после ХХII съезда КПСС, прошедшего под знаком новой волны антисталинизма и под непосредственным впечатлением от смелой речи на нем А.Т. Твардовского о неиспользованных возможностях литературы в развитии этого процесса. При этом писатель рассчитывал на то, что художественная форма повести, ее «облегченный» характер и ее главный герой – «простой мужик», к которому «не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущев» (вот апофеоз «глумовщины»!) [18] , — позволят ему перехитрить власть, ввести в текст скрытые смыслы и сказать нечто большее о советской системе и ее пороках. В одной из поздних статей Солженицына есть такое категорическое утверждение: «В моем «Иване Денисовиче» ХХ съезд и не ночевал, повесть досягала не «нарушений советской законности», а самого коммунистического режима». [19] Однако, трудно полагать, что повесть, написанная с такой откровенной внутренней установкой автора на «подрыв основ», могла бы пройти многоступенчатый контроль ее редакторов, начиная с сотрудников «Нового мира» и заканчивая аппаратом ЦК КПСС (помощник Хрущева В.С.Лебедев) — людей, чрезвычайно опытных и бдительных в части скрытых подтекстов, а затем еще и была бы допущена на соискание Ленинской премии. Не имея возможности судить о содержании первоосновы повести («Щ-854» нигде автором и его наследниками не воспроизводилось, а архив «Нового мира» в данной части — с черновиком и версткой — не сохранился*) и полагаясь только на отдельные сведения самого писателя о сделанных им «облегчениях» («наиболее резкие места и суждения и длинный рассказ кавторанга о том, как дурили американцев в Севастополе 1945 года нашим подставным благополучием»; на удаленную редакцией ремарку о заключенном Ю-81 — «сидит несчетно, сколько советская власть стоит» и т.д.), — можно догадываться, что она носила достаточно прямолинейно выраженный характер публицистического «обличения» пороков советского общества, но никак не новых открытий в области художественно-философской мысли. Весьма характерно признание самого писателя о том, что он «с удивлением (курсив наш – В.Е.) обнаружил, что от смягчения резкостей вещь только выигрывает и усиливается в воздействии».[20]

В целом нельзя не отдать должное редакторскому мастерству А.Т. Твардовского, который приложил все силы к тому, чтобы до такой степени отшлифовать повесть, что многие читатели (и доныне) признают ее высшим художественным достижением Солженицына. Новое, ставшее классическим, название «Один день Ивана Денисовича» дал именно Твардовский (заодно заметим, что и название знаменитого рассказа «Матренин двор» было тоже придумано Твардовским — оно заменило книжно- дидактическое «Не стоит село без праведника»). Не будет преувеличением сказать, что своей первоначальной литературной славой «большого художника, непревзойденного стилиста» (об общественной славе — разговор особый), Солженицын целиком обязан Твардовскому. Не все знают, например, что знаменитый эвфемизм «маслице-фуяслице», фигурирующий в «Иване Денисовиче» и сочтенный всеми читателями блистательной художественной находкой автора, на самом деле был придуман Твардовским, вставивший слово с буквой «ф» вместо авторского отточия и тем самым обеспечивший вхождение этой фразы в мир литературы. А ведь это была одна из тех, ставших крылатыми, фраз повести, которые больше всего способствовали популярности автора «Ивана Денисовича» среди массового читателя, да и части интеллигенции. Именно благодаря Твардовскому Солженицыну выпала удача первым снять многолетнее незыблемое табу не только с лагерной темы, но и с употребления в литературе лагерного (блатного) жаргона. В данном случае на советской культурной почве произошло нечто «революционное». Оправданное контекстом и потому не встретившее отторжения у самых строгих редакторов повести (включая Н.С.Хрущева) «маслице-фуяслице» стало в условиях всеобщей языковой и прочей нормативности, своего рода «культурологическим прорывом», символом нового порога социального раскрепощения. При всех возможных и реальных нападках «сверху» Солженицын получил мощнейшую поддержку «снизу» и стал не просто «своим», а «своим в доску» для определенного рода читателей, поскольку говорил на близком им языке.

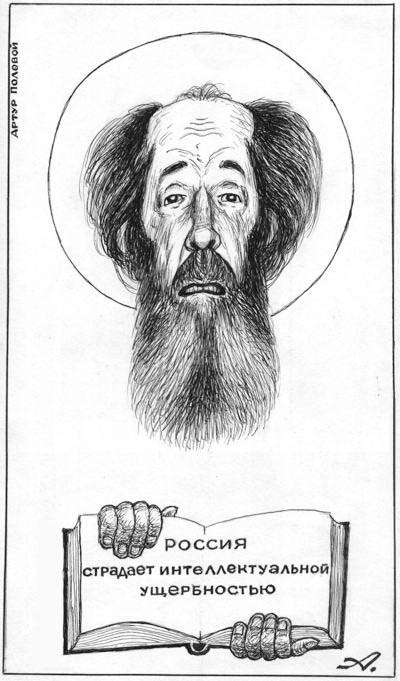

| Впервые этот снимок "ряженого" Солженицына был опубликован в большом фотоальбоме "Solzhenitsyn: A pictorial record . - London : The Bodley Head , 1974, составленном самим писателем и вышедшем тогда же на французском и немецком языках(что было частью большой PR-кампании на Западе). Подпись под снимком гласила: "In the special camp, an the day Solzhenitsyn was released" ( В особом лагере, в день освобождения Солженицына). Таким образом западному обывателю внушалась мысль о "страданиях", перенесенных писателем. В то же время в России никто бы не поверил - и не поверит до сих пор - что в лагерях можно было фотографироваться, тем более "в день освобождения" (как на выпускном вечере?!). В книге первой жены Солженицына Н.А. Решетовской "В круге втором" (М.2006) под этим снимком сделана более правдоподобная подпись: "Постановочная реконструкция после освобождения", но при этом не уточнено, когда, в каком году, делалась театрализованная "реконструкция". Сопоставление ее с другими многочисленными фотографиями Солженицына, сравнение его возраста, черт лица и т.д.дает основание сильно сомневаться в версии, распространяемой Н.Д. Солженицыной, что снимок якобы сделан в ссылке в 1954 г. Гораздо больше оснований полагать, что писатель-артист позировал фотографу десять лет спустя, в 1964 г., в период создания "Архипелага ГУЛАГ", для иллюстрации к книге (как и другой известный снимок обыска-"шмона"). В любом случае это - пример поразительного "хитромудрия" "великого писателя". |

В целом первая повесть Солженицына создавала впечатление, что писатель, «арестованный по необоснованному политическому обвинению» (как гласила справка об авторе в публикации «Ивана Денисовича» в «Роман-газете» в 1963 г.), все свои «восемь лет заключения» (по той же справке) провел в исправительно-трудовом лагере, вынужденно общаясь с криминально-блатной средой, и потому он имеет право как на некоторые языковые вольности, так и на некоторые вольности в своем поведении. Однако, здесь есть своя особенность, которая характеризует именно Солженицына.

Тюремно-лагерная субкультура действительно оказывала влияние почти на всех, кто сколько-нибудь продолжительное время находился в заключении. Как замечал В. Шаламов, «лагерная этика позволяет обманывать государство». Принятые в лагерной среде негласные законы не только оправдывали, но и поощряли любого рода «игру» с начальством ради самосохранения и в качестве моральной компенсации (мести) за причиняемые страдания. Однако, как известно, многие интеллигенты, побывавшие в лагерях (причем, с гораздо более суровым и растлевающим режимом, нежели Солженицын), сумели все же сохранить там свои базовые культурные и этические ориентации, либо достаточно быстро восстановить их после возвращения к нормальной жизни (пример представляет тот же Шаламов, а также Ю. Домбровский, Н. Заболоцкий, А. Жигулин и множество иных писателей, при этом щеголяние или бахвальство своим лагерным опытом считалось среди них дурным тоном). Все это дает повод, с одной стороны, задуматься о природных характерологических особенностях личности Солженицына («рос я запутанный, трудный, двуправдый», как он писал о себе в стихах[21]), с другой — говорит о необходимости внимательнее отнестись к лагерной биографии писателя.

Из восьми лет, определенных ему после ареста на фронте в феврале 1945 г., капитан Солженицын, как известно, четыре года провел в привилегированной «шарашке», а в лагере находился около двух лет, в том числе на общих работах (каменщиком и др.) — лишь несколько месяцев. Очевидно, что за столь короткий срок (включая тюрьмы и пересылки) криминальная субкультура не могла оказать влияния на изменение характера бывшего выпускника университета и офицера. Но как писатель с острой наблюдательностью(с одной стороны) он умел легко запоминать детали языка и быта этой среды, а как артист с природными задатками подражания и перевоплощения (с другой стороны) — так же легко сумел освоить ее поведенческие образы и взять их на вооружение.** Это прослеживается во всей последующей приверженности Солженицына целому ряду стереотипов, свойственных именно уголовной среде. Это и «раскидывание чернухи» («чернуха» - ложь, вранье), которым он щеголял в «Теленке» (например, в описании своей встречи с секретарем ЦК КПСС П.Н.Демичевым). Это и «жизненный напор» или, точнее, «нахрап», как верно определил один из проницательных критиков писателя О. Давыдов (используя при этом выражение самого Солженицына). [22]

Особенно ярко этот «нахрап» (в сочетании с «изворотливостью») был продемонстрирован Солженицыным в его отношениях с А.Т. Твардовским, своим «крестным отцом» в литературе.

Столкновение двух этих диаметрально противоположных личностей — одна из драматичнейших страниц истории литературы 1960-х годов, и на ней необходимо задержать внимание по многим причинам. Тут, с одной стороны, как в театре, олицетворенная Хитрость столкнулась с олицетворением Честности. С другой — убежденная Антисоветскость нашла неприступную крепость в лице еще более убежденной Советскости...

Все современники, близко знавшие Твардовского, отмечали исключительную цельность его характера, правдивость и прямоту. И в творчестве, и в размышлениях наедине с собой, и в отношениях с людьми (в том числе с представителями власти) Твардовский демонстрировал предельную открытость своих взглядов и готовность их отстаивать до конца. С другой стороны, великий поэт обладал той чертой, которая более всего свойственна именно поэтам, — он был бесконечно доверчив к людям, особенно к тем, в ком видел большой художественный талант.

Природа прямоты характера Твардовского нередко связывается с его крестьянским происхождением и воспитанием. Точнее в данном случае представляется говорить о симбиозе, органическом усвоении поэтом лучших свойств трех пластов культуры - традиционной русско-крестьянской, новой советской и той, что принято называть общечеловеческой (взятой от гуманистических заветов как русской, так и зарубежной литературы). Твардовский олицетворял своей личностью, можно сказать, сущностные качества каждой из этих культур: нравственное здоровье и глубокое житейское здравомыслие (антиутопическое по своей сути) – от крестьянской составляющей; государственническую устремленность всей деятельности, основанную на подчинении личного – общему и сознании огромной ответственности (понимаемой буквально и императивно) перед народом и страной – от советской; наконец, с третьим пластом культуры его связывают широта взглядов на мир и особая чуткость большого художника, откликающегося на любую человеческую боль (качество, как правило, не свойственное «чистым» государственникам-политикам).

Обостренное чувство советского патриотизма у Твардовского следует рассматривать как прямой результат его личного жизненного опыта, а также длительной суровой школы, которую он прошел в рамках советской системы, конкретно - в рамках партийной и военной дисциплины, особенно в период Великой Отечественной войны. Трудно отрицать, что здесь оставило свой след и жесткое сталинское «воспитание», но его роль вряд ли стоит слишком преувеличивать – именно война, народная по своей сути, с ее экзистенциальными законами – непреложной субординированностью всех отношений, необходимостью подчинять себя единой воле, обострением чувства товарищества и слитности с судьбой всего народа, освящением долга перед родиной и жертвенности во имя победы – сформировала базовое поколение людей советской эпохи с его нормами и ценностями, которые впитал в себя и автор «Василия Теркина» – поэмы, где, как известно, нет ни слова о Сталине. Значение партийной дисциплины Твардовский как коммунист тоже глубоко понимал, но слепое формальное повиновение директивам партийных инстанций глубоко претило его натуре ( его редакторская деятельность убеждает в этом лучше всего).

Нет сомнения, что редактор «Нового мира» являлся центральной фигурой общественно-литературной жизни советских «шестидесятых годов», ее подлинным идейным и нравственным стержнем. Вокруг возглавляемого им журнала объединялись все мыслящие люди того времени, для которых историческая ценность завоеваний социализма являлась такой же незыблемой истиной, как и историческая необходимость «самоизменения», т.е. эволюции нового строя.[23]

О сталинских репрессиях Твардовский имел далеко не литературные представления: во время коллективизации пострадала его семья, в 1937 году он, с присвоенным ему ярлыком «кулацкого поэта», едва уцелел, через лагеря прошли его многие смоленские друзья (начиная с А.В. Македонова), трагическое «исчезновение» людей он видел и знал, живя с 1936 года в Москве. Поэт огромной нравственной чуткости, Твардовский всегда испытывал безотчетное чувство вины не только перед теми, «кто не пришел с войны», но и перед теми, кто погиб в годы репрессий. Не случайно еще в 1955 г. Твардовский записывал в своем дневнике: «Тема страшная, бросить нельзя – все равно, что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт…»[24]

Поэтому он так горячо поддержал повесть Солженицына и на первых порах испытывал к автору род влюбленности (хотя как многоопытный редактор понимал все несовершенство повести, которую ему пришлось править).

Стоит заметить, что изначально в своем отношении к Солженицыну Твардовский придерживался широко принятой в литературной жизни (хотя и не соответствовавшей его собственным принципам ) схеме разделения таланта и личности писателя: первым он искренне восхищался, второе часто приводило его в смущение и недоумение. Впервые такое чувство он испытал в сентябре 1965 г., когда Солженицын неожиданно забрал из «Нового мира» рукопись романа «В круге первом». Объяснения самого писателя на этот счет – что роман может изъять КГБ – показались Твардовскому совершенно абсурдными, но он в конце концов списал это на мнительность, род мании преследования, свойственной бывшему лагернику.

Между тем, истинные политические настроения Солженицына этого периода были ему абсолютно неведомы. Вся колоссальная поддержка, которую оказывал Твардовский открытому им автору, объяснялась тем, что редактор «Нового мира» был полностью уверен в его лояльности к Советской власти, и это, на его взгляд, ярче всего доказывала фронтовая биография писателя, его офицерство и его боевые ордена. Известно, что Твардовский грудью встал на защиту Солженицына, когда в период кампании за присуждение писателю Ленинской премии в 1964 г. первый секретарь ЦК ВЛКСМ С.П. Павлов заявил, что тот был осужден «за уголовное преступление». Твардовский тут же затребовал справку из Военной коллегии Верховного суда СССР, которая опровергла домыслы Павлова. [25]

Кстати, существуют две версии о том, когда, в какое время, произошло духовное перерождение Солженицына, поставившее его на позиции непримиримого антисоветизма и антикоммунизма. Одна из них относит этот факт как раз к периоду 1964 г. и связывает его с реакцией на снятие Н.С.Хрущева, а также с отрицательными результатами выдвижения повести «Один день Ивана Денисовича» на Ленинскую премию. По этой версии, если бы Солженицын получил высшую премию советского государства, он сохранил бы по крайней мере внешнюю лояльность к власти, в том числе в своих литературных трудах. Для этого предположения есть определенные основания – известно, что в период своей первоначальной громкой славы в СССР писатель не предпринимал никаких рискованных политических демаршей, вполне дипломатично общался с «сильными мира сего» (например, с М.А.Сусловым) на встречах Хрущева с интеллигенцией и активно осваивал советское культурное пространство — в частности, вел переговоры с театрами «Современник» (О.Ефремов) и Ленинского комсомола (А. Эфрос) о постановке своих пьес «Олень и шалашовка» и «Свеча на ветру», охотно отзываясь при этом на общепринятое советское приветствие: «Товарищ Солженицын, здравствуйте!». Отнюдь не равнодушен был писатель и к развернувшейся борьбе за присуждение ему Ленинской премии и — окажись итог в его пользу — можно только гадать, насколько бы это изменило его — и не только его, но и общества, мира — жизнь. По крайней мере, после получения такой премии писателю, наверное, было бы крайне трудно подыскать убедительные моральные и политические аргументы для создания «Архипелага ГУЛАГ» и «Ленина в Цюрихе»…

Но, как утверждает сам Солженицын в «Теленке», его настоящее духовное перерождение пришлось на первые тюремно-лагерные годы (1946-1947 г.г.) и напрямую связывалось им с самим фактом заключения: «Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили». [26]

То есть, если верить автору, тюрьма, а затем лагерь, стали местом, где начал определяться перелом мировоззрения Солженицына, прежде бывшего горячим сторонником идей Октябрьской революции, и обретение им новой истины, заключавшейся в том, что сама эта революция была огромной исторической ошибкой — «как и все революции истории», поскольку «они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра), — само же зло, еще увеличенным, берут с собой в наследство».

Стоит отметить, что эта незамысловатая моралистическая сентенция показательна скорее для позднего Солженицына, и вряд ли ею руководствовался 26-летний капитан Советской Армии, оказавшийся в лубянской тюрьме. Но нас в данном случае интересует не сам факт «перерождения убеждений» и не время, когда оно произошло (процесс скорее всего был достаточно длительным), а его интеллектуально-логический механизм, который, на наш взгляд, трудно назвать слишком сложным и мучительным, соответствующим хотя бы понятию «горнила сомнений» (Ф.М. Достоевский). В связи с этим можно сослаться на выражение самого Солженицына, которым он однажды резюмировал итог своих разговоров с Твардовским и наблюдений за его общественной позицией: «Он не допускал, что эту систему можно не принять с порога (курсив наш — В.Е.)».[27] «С порога», как известно, означает — категорически, наотрез, не вникая ни в какие аргументы.

Сама постановка вопроса в столь радикальном ключе неизбежно заставляет говорить, если не о легкомыслии, то о максимализме, нигилизме и других тенденциях, характеризующих особенности мышления автора «Архипелага» в их связях с особенностями русской культуры. Трудно не признать, что суждения Солженицына о революции (революциях) и системе (системах), а также и многом другом, обнаруживает чрезвычайно прямолинейный, упрощенный, в сущности, манихейский, образ мышления, не знающий альтернатив и основанный на противополагании добра и зла, догм и антидогм, схем и антисхем (по определению П. Бурдье — на «простом перевороте от «за» к «против»).

Очевидно, что этот образ мышления получил в лице Солженицына, пожалуй, ярчайшего (и талантливейшего в данном отношении) выразителя за весь советский период и, вероятно, поэтому писатель нашел в итоге так много сторонников, ведь подобная манихейская логика, как мы уже отмечали, в целом весьма свойственна сложившимся в России традициям. Рассматривая этот вопрос в свете теории Ю.Лотмана и Б.Успенского о бинарных и тернарных системах культуры (подразумевающих и соответствующий образ мышления), нельзя не признать, что Солженицын в момент своего выбора представлял живую иллюстрацию бинарной системы, идеалом которой «является полное уничтожение всего уже существующего как запятнанного неисправимыми пороками. Тернарная система стремится приспособить идеал к реальности, бинарная — осуществить на практике неосуществимый идеал. В бинарных системах взрыв охватывает всю толщу быта…»[28]

Следует заметить, что во время некоторых встреч Твардовского с Солженицыным последний до известной степени обнаруживал свои взгляды, о чем он свидетельствует в «Теленке». Один из эпизодов книги рисует ожесточенный спор между ними о «выгодах» и «невыгодах» советской власти, в котором Твардовский со страстью высказал свой самый важный, на взгляд Солженицына, аргумент: «А кто бы я был тогда!?..» [29]

Применение этого аргумента в споре о высших экзистенциальных ценностях бытия (именно так, а не как-либо иначе, можно определить предмет полемики), пожалуй, ярче всего раскрывает главную черту Твардовского – его предпочтение жизни, реального жизненного примера, перед любого рода теоретической абстракцией. То, что он прибег в данном случае к опыту личной судьбы, можно считать лишь преломлением этой черты и способом кратчайшего убеждения оппонента. Фактически Твардовский говорил не о себе, не о своей «успешной карьере» (как полагал прагматически мысливший Солженицын), а судьбе всего народа, впервые получившего уникальную историческую возможность социальной и духовной самореализации. Свой жизненный путь он считал олицетворением этой исторической возможности, имея для такого вывода все основания.

Действительно, путь, пройденный Твардовским – сыном крестьянина со смоленского хутора, ставшим выдающимся поэтом и одной из влиятельных фигур в государстве, может служить одной из наиболее ярких иллюстраций позитивных, истинно демократических статусных изменений, которые принесла с собой Октябрьская революция. При этом явление Твардовского можно считать прямым порождением культурной революции, произошедшей в СССР: без избы-читальни, символа 20-х годов, без новой литературной среды, возникшей в провинции, и без массового народного читателя он вряд ли бы мог состояться как поэт с той степенью масштабности и самобытности, какая ему в итоге оказалась присуща. Очевидно, что культурологическая тенденция последних лет, рассматривающая резкий подъем социальных «низов» в России после революции скорее в негативном плане на том основании, что этот подъем якобы привел к вытеснению подлинной культуры и «маргинализации» общества, в том числе и во властном слое, не может не «споткнуться» на примере Твардовского и других бесчисленных примерах подобного рода, доказывающих, что «низы» могли вполне органично включаться в процесс культурной преемственности и достигать при этом больших высот. Наверное, лучшим объективным подтверждением признания плодотворности социальных изменений в СССР для развития культуры может служить известная восторженная оценка, данная поэме Твардовского «Василий Теркин» И.А.Буниным – писателем аристократического склада, которому в принципе была чужда не только советская литература, но и ее предшественница по социальным истокам – разночинно-демократическая литература ХIХ – начала ХХ в.в., создававшаяся «выходцами из народа», крестьянскими поэтами и писателями. В этом смысле Твардовский выступал не только как фигура, уравновешивавшая противоречия между старой и новой культурой, но и в значительной мере – как символ перспектив их взаимного обогащения, как своего рода «маяк» для маргинализованных в той или иной мере низов.

Отвергать советскую власть и социалистическую систему «с порога», как решил для себя на определенном этапе Солженицын, у Твардовского не было никаких оснований, потому что он был глубоко убежден, что не только он сам, но и народ – массовый трудовой человек и вышедший из его недр демократический интеллигент – приобрел со времени Октябрьской революции несравненно больше, чем потерял. Это касалось всех параметров социальной жизни - и материальных, и культурных, и духовно-нравственных. То гигантское развитие, которое получила Россия в качестве СССР, он считал невозможным в иных исторических условиях. Вся суть критической рефлексии Твардовского по поводу советской эпохи сводилась в итоге к двум вопросам: о непомерно высокой цене ее завоеваний – цене, многократно и преступно превышенной Сталиным, и о необходимости отказа от омертвелых догматов идеологии. Но в самом строе новой жизни он видел неисчерпаемые возможности саморазвития – возможности, которые открывала только последовательная демократизация. Это и определило главные направления его мысли: в политическом плане – в сторону эволюции к социал-демократическим идеям, а в плане тактики – в сторону разумного компромисса с действующей властью и отсечением любых крайностей, подрывающих движение по этому пути ( все это и есть проявления тернарной системы культуры, в конце концов,– подлинной культуры, которая в России всегда имела свою преемственность).

В сущности Твардовский и Солженицын были не просто антиподами – они были непримиримыми антагонистами, и этот факт особенно ощутим сегодня, когда стали известны многочисленные материалы, раскрывающие все нюансы их взаимоотношений. Становится предельно понятным, что почти целое десятилетие Солженицын вел тайную игру с Твардовским и всем «Новым миром», скрывая свои истинные планы. Ярче всего это раскрывает книга «Бодался теленок с дубом», где в роли «дуба» выступает не только партийная власть, но и сам Твардовский. Неблагородное и неблагодарное, пасквильное по своей сути изображение Твардовского в этой книге – одно из красноречивейших воплощений лицемерия автора в жанре пресловутого «дневника Глумова». (Не касаясь смакования известной пагубной привычки Твардовского к выпивке*, отметим главный высокомерный вывод Солженицына о Твардовском как о «безвольном» человеке «с нераспрямленной спиной», при этом якобы «помогавшего душить»(!) несчастного автора.[30])

Все это, высказанное задним числом, после смерти Твардовского, являлось настолько вызывающим и глубоко аморальным по своей сути, что не могло остаться без почти мгновенных гневных отповедей со стороны друзей и близких Твардовского.[31]

Необходимо заметить, что Солженицын, ведя вокруг Твардовского скрытые маневры, всячески эксплуатировал свой образ «матерого зэка» и откровенно щеголял им для морального давления на редактора «Нового мира». Особенно характерно его экзальтированное письмо, посланное Твардовскому в 1969 году:

«...Мои навыки – каторжанские, лагерные. Без рисовки (!) скажу, что русской литературе я принадлежу не больше, чем русской каторге, я воспитался там и это навсегда. И когда я решаю важный жизненный вопрос, я прислушаваюсь прежде всего к голосам моих товарищей по каторге, иных уже умерших, от болезни или пули, и верно слышу, как они поступили бы на моем месте...»

И эти патетические фразы писал человек, фактически не коснувшийся «русской каторги» как таковой, – являвшийся основное время своего 8-летнего заключения т. н. «лагерным придурком»! И «товарищи» здесь все выдуманы – никогда не имел вечно скрытный Солженицын настоящих друзей в лагере, да и после! Очевидно, что писатель уже

*Моралистический пафос Солженицына выглядит откровенным фарисейством в свете воспоминаний Н.Д. Солженицыной: «Всю жизнь, что я его знаю, рюмочку к обеду он выпивал каждый день...» – http://www.metronews.ru/novosti, 8 декабря 2013 г.

тогда настолько глубоко вошел в срежиссированный им самим образ «главного эзка» страны, что потерял всякую меру. Явственно ощутимо, что это письмо – едва ли не открытая самопрезентация автора «Архипелага ГУЛАГ» (завершенного и переправленного еще летом 1968 года на Запад), где он заявлял, что он «говорит за Россию безъязыкую»...

Демагогическое «переигрывание» Солженицына здесь настолько очевидно, что остается только гадать, мог ли верить подобным велеречивым заявлениям Твардовский. По всей вероятности, – уже нет. К тому времени доверие редактора «Нового мира» к своему «крестному сыну» резко сошло на убыль. Об этом лучше всего свидетельствуют дневники Твардовского, его «рабочие тетради», начавшие публиковаться в 1990-е годы и впервые открывшие (наряду с «Новомирским дневником» А.И.Кондратовича, изданным еще в 1991 году) подлинный характер их взаимоотношений.

Уже после истории с «Кругом первым» в 1965 г. Твардовский пришел к выводу, что Солженицын – «скрытый самодум», стремящийся куда-то «удрать».[32] Не нравилась Твардовскому и «говорливость» Солженицына, т. е. его безудержное красноречие, стремление разговорами на различные отвлеченные темы (в которых он всегда был большим мастером) уйти от сути проблем, которые ставил перед ним редактор «Нового мира». В это же время у Твардовского возникает твердое убеждение, что в поведении Солженицына кроме мании преследования налицо явные признаки мании величия – он не раз повторяет простонародную фразу, что после первоначальной громкой славы у его подопечного писателя «темечко не выдержало».[33]

На заседании Секретариата СП СССР в марте 1967 г. Твардовский вынужден был публично признать, что ему не нравится склонность Солженицына к «саморекламе». Еще более усилилось охлаждение после громкой истории с письмом Солженицына IV cъезду писателей и демонстративного, не раз проявленного им равнодушия к судьбе журнала, который делал так много для его возвышения.