Неизвестный Дубровский

Места: Вслед за героями книг

Смыслы: Исторические путешествия

Живу, пишу не для похвал;

….

Быть может, в Лете не потонет

Строфа, слагаемая мной;

Быть может (лестная надежда!),

Укажет будущий невежда

На мой прославленный портрет

И молвит: то-то был поэт!

Пушкин, Евгений Онегин.

ОТ РЕДАКЦИИ

О чем хотел поведать миру Александр Сергеевич в «Дубровском»? Было ли его главным побуждением, как считала Анна Ахматова, поправить свое финансовое положение авантюрным романом: «Вообще считается, что у Пушкина нет неудач. И все-таки «Дубровский» ― неудача Пушкина. И, слава Богу, что он его не закончил. Это было желание заработать много, много денег, чтобы о них больше не думать».

Или, как считает автор публикуемого исследования, Пушкин обращался к своим современникам, прежде всего друзьям, и, предвосхитив метод чеховского подтекста, «открывал новые явления русской жизни, прозревал направление исторических путей России, видел пружины истории, осмыслял место человека и промысла Божьего в истории, влияние общественного мнения на политику и жизнь».

Мы полагаем, что математически точный ответ кто прав: Анна Ахматова или Игорь Савостин дать невозможно. Но нельзя не отметить, что мнение автора, во-первых, оригинально. Каждый вдумчивый читатель имеет право публично высказать свое мнение, не совпадающее с мнением специалистов , потому что художественная литература пишется не для профессиональных филологов и историков. Например, заслуживает внимания исследование тайн последней пушкинской дуэли, выводы которого не совпадают с мнением пушкинистов, в книге известного экономиста академика Н.Я.Петракова – "Александр Пушкин: загадка ухода".

Во-вторых, Игорь Савостин с уважением относится к личности и трудам «солнца русской поэзии», в отличие от «актуальных» и модных толкователей, одни из которых глумятся, а другие упражняются в «креатинизме».

Мы выносим на суд читателя краткую версию.

Живу, пишу не для похвал;

….

Быть может, в Лете не потонет

Строфа, слагаемая мной;

Быть может (лестная надежда!),

Укажет будущий невежда

На мой прославленный портрет

И молвит: то-то был поэт!

Пушкин, Евгений Онегин.

Введение

Обращает на себя внимание такой парадокс русской культуры. А.С. Пушкин всеми почитался как гений русской литературы, причем еще при жизни. Даже император всероссийский Николай Первый, несмотря на некоторые весьма недружелюбные стихотворения, назвал Александра Сергеевича умнейшим человеком России. И при всем том, какое значительное пушкинское произведение ни возьми, литературная критика редко находила в них красивую идею или глубокий замысел. Чаще всего она хвалила точно схваченные детали быта, политические идеи, яркие типажи, мастерское владение словом.

Например, одно из самых известных произведений Пушкина «Дубровский» названо разбойничьим романом о русском Ринальдо и его несчастной любви, то есть чем-то вроде любовного триллера. Белинский после первых восторженных впечатлений не нашел в романе того, что обычно искал, и притушил восторги: «Вообще вся эта повесть сильно отзывается мелодрамой. Но в ней есть дивные вещи. Старинный быт русского дворянства…». Даже Анна Ахматова, не обремененная, как ва, революционной сверхидеей, и потому вполне объективная к Пушкину, вынесла такую оценку: «Вообще считается, что у П<ушкина> нет неудач. И все-таки «Дубровский» ― неудача Пушкина. И слава Богу, что он его не закончил. Это было желание заработать много, много денег, чтобы о них больше не думать». Другие оценки, сделанные под давлением таких авторитетов, в том же примерно духе. Еще больше досталось «Повестям Белкина», которые Белинский назвал побасёнками и т.д. Современное преподавание законсервировало это противоречие: слава Пушкина растет, он уже «наше все», а осмысление его творений осталось на уровне сиюминутной критики, искавшей «дубинку против самодержавия».

Почему так получилось, понять несложно, если погрузиться в атмосферу двадцатых годов девятнадцатого века. Слава Пушкина как великого поэта создавалась его стихами во времена тайных обществ декабристов. Его свободолюбивые стихи учили, переписывали, распространяли, им подражали. Пушкин был самым талантливым, искрометным, глубоким и ярким среди образованной антисамодержавной фронды. Для горения революционного духа важна краткость мысли, яркость образа, точность и острота фразы. Все это было в пушкинской поэзии тех лет. Но еще важнее для тех, кто готов жертвовать жизнью ради идеи, было чувство, что некая высшая сила, высшая правда в лице пророческого духа, божественного дара, обитавшего в Пушкине, благословляет революцию, их борьбу. “С нами Бог!” – вот клич, который нужен душе и атеиста, и пламенного борца за свободу, даже если это свобода от Творца. Это главная антиномия революции! После декабрьскую прозу и поэзию ожидал часто менее восторженный прием. Пушкин открывал новые явления русской жизни, прозревал направление исторических путей России, видел пружины истории, осмыслял место человека и промысла Божьего в истории, влияние общественного мнения на политику и жизнь. А критики искали мелких уколов, высмеивания властей, обличения пороков, призыва к борьбе и т.д.

Тем не менее, можно не сомневаться, что думающие люди золотого века русской литературы смотрели и выше и глубже, чем кажется на первый взгляд. Под событийным покровом пушкинских тонких и мудрых произведений-притч они открывали то, что действительно занимало сердце и ум Пушкина. И эти люди, как весьма влиятельные в русском обществе, хотя и не публиковались в критических журналах, формировали отношение к великому писателю. Многие просто чувствовали глубину пушкинских творений, их гениальную простоту и цельность, но не пытались выразить эту оценку в форме ясной и позитивной критики. Остальным приходилось соглашаться, отыгрываясь на мелочах.

Попробуем и мы взглянуть на великое творение гения Пушкина свежим взглядом, не засоренным нагромождениями «авторитетных» критик позапрошлого века.

Но сначала…

Изложение событий, описанных в романе.

Изложим события романа согласно общепринятой фабуле. События в романе происходят, по поверхностному ощущению, в течение от полутора до трех лет. Молодой Дубровский узнает о болезни отца и угрозе потери родового имения, бросается из Петербурга на родину, застает отца недалеко от могилы, умирающего на его руках; движимый праведным гневом к обидчикам родителя и к любителям неправедной наживы, он сжигает свой дом, в котором погибают непрошенный гости – исполнители злой воли местного богача, отнявшего у Дубровского имение и погубившего отца; Дубровский скрывается с верными ему людьми в лесу и превращается в российского Робин Гуда или Ринальдо Ринальдини, справедливого разбойника; он грабит зарвавшихся богатеев, вороватых приказчиков, обманывающих своих господ; лукавым и злым становится неуютно и страшно в губернии, а честным и смелым ничего не грозит;

Иллюстрация Б.М. Кустодиева к роману «Дубровский», 1919 год, «Троекуров выбирает щенят»

Дубровский планирует отомстить своему главному обидчику помещику Троекурову, кружит вокруг его дома, планируя поджог, но влюбляется в его дочь и ради нее прощает Троекурова; воспользовавшись случайно встречей с мусье Дефоржем, он под видом француза-учителя появляется в их доме; распоясавшийся самодур пытается подшутить над «мусье», как раньше шутил с трусоватыми гостями, но Дубровский не из робкого десятка; он являет самообладание и смелость, убив напавшего на него медведя из маленького пистолета, и завоевывает симпатии Маши и даже самого Троекурова; после наказания помещика Птицына, одного из обидчиков отца, разоблаченный Дубровский вынужденно скрывается из имения Троекурова; Марья обещает в случае опасности прибегнуть к его помощи; случай вскоре является: сватовство престарелого князя Верейского; мольбы дочери к отцу не спасают ее, но девушка призывает на помощь Дубровского; Дубровский останавливает со своей командой карету с обвенчанными по дороге в имение князя, но Марья Кириловна, хотя и не произносившая клятву верности, во время обряда бракосочетания, уже сломлена и покорилась судьбе; Дубровский ранен князем, но по просьбе Марьи Кириловны оставляет князя живым и отправляется в лес; вскоре появляются солдаты, происходит сражение; Дубровский, в очередной раз явив бесстрашие, убивает офицера и решает ход сражения; не видя смысла продолжать образ жизни разбойника, с разбитым сердцем, Дубровский решает покинуть родные места, напоминающие ему о его трагической любви, распускает отряд и покидает Россию.

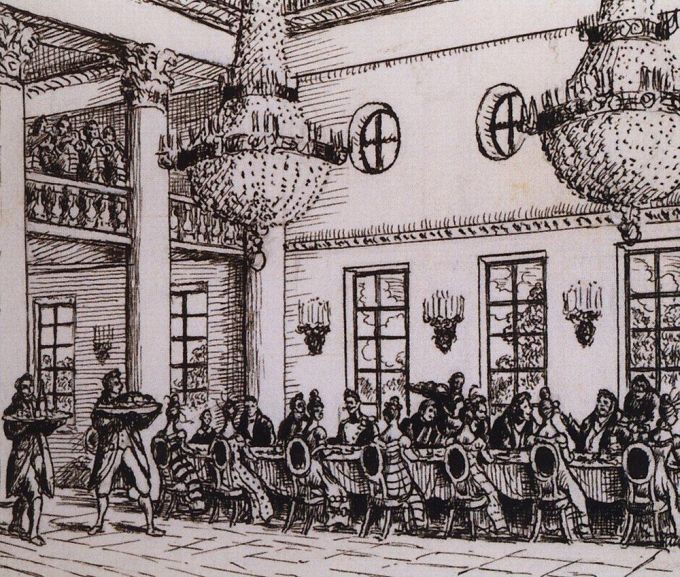

Б.М. Кустодиев, Обед у Троекурова

А теперь изложим фабулу романа, учитывая скрытые намеки, понятные друзьям Пушкина и тем, кто был участником той великой эпохи, а затем постараемся раскрыть подробности замысла и внутренний смысл романа.

Отметим, что, по нашему мнению, роман не имеет ничего общего с приключенческой историей и является гениальным произведением Пушкина, результатом его глубоких и многолетних раздумий о событиях 1825 года, которое, чтобы избежать цензуры, было написано в форме приключенческого романа.

Действия разворачиваются на протяжении девяти или десяти лет; осенью 1821 года родители главных героев романа Владимира Дубровского и Марьи Троекуровой, бывшие сослуживцы, повздорили; более влиятельный, вспыльчивый, но отходчивый Кирилл Петрович Троекуров беззаконно отобрал имение у друга; дело длилось два года и окончилось оглашением приговора в феврале 1824 года; Андрей Гаврилович тяжело перенес оскорбление, а затем несправедливость и подвинулся рассудком; сын Андрея Гавриловича Владимир Дубровский, окончив кадетский корпус весной 1824 года, служил унтер-офицером в гвардейской пехоте, возможно, в Гатчине недалеко от столицы или в известном местечке будущего восстания декабристов Васильково, но время проводил в основном в Петербурге; у него собирались офицеры, входившие в одно из тайных обществ, сидели на диванах, курили трубки и в дружеской обстановке обсуждали планы преобразований в России; в один из таких вечеров в начале лета 1825 года с опозданием в несколько месяцев на конспиративную квартиру пришло письмо, по-видимому, с указанием секретного адреса общества, явка оказалась проваленной; в письме няни сообщалось о болезни отца, о необычной декабрьской погоде 1824 года и о грозящем молодому барину разорении; Дубровский берет отпуск и прибывает в родную Кистеневку, застает еще живого отца; истек годовой срок апелляции, к Троекурову явился судейский докончить дело и получить свою выгоду, Кирила Петрович усовестился и пожелал примириться, но его приезд в Кистеневку с миром оканчивается смертью Андрея Гавриловича; Дубровский поджигает имение и чужими руками убивает исправника с судейскими, затем уезжает; в губернии появилась банда разбойников, рождаются слухи о Дубровском, которые постепенно превращаются в легенду о благородном разбойнике; в Петербурге через месяц после отъезда Дубровского из Кистеневки случается декабрьский мятеж 1825 года; после него Дубровского, вероятно из-за отпуска избежавшего подозрений, переводят в Петербург в конную гвардию, он становится офицером; привычка к состоятельной жизни требовала расходов, а поступления из имения прекратились; Дубровский, как это практиковалось в те годы, мог закладывать и перезакладывать крестьян, которые до переписи (ревизии) числились за ним, хотя и принадлежали по суду Троекурову; можно предположить, что рано или поздно мошенничество открылось, нужно было немедленно скрыться от следствия, где-то переждать, и затем покинуть страну; Владимир отправляется на перекладных по почтовому тракту куда глаза глядят; глаза в таких случаях обычно смотрят в сторону родных мест, куда он и прилетает на всех парах впервые за последние три года в конце сентября 1828 года; на станции Песочное, недалеко от Покровского и Кистеневки, Дубровский встречает француза Дефоржа; направляющегося учительствовать к Троекурову, которого за давностью лет и жизнью в свете молодой Дубровский даже не сразу вспомнил; сообразив, что ему по-крупному повезло, он пользуется случаем, покупает документы француза, переодевается в личину иностранца, а мошенник и несостоятельный заемщик Дубровский проваливается, как сквозь землю; около месяца он учительствует и увлекается дочерью Троекурова Марией, в основном в расчете на богатое приданое; однажды Кирила Петрович, чтобы повеселиться запирает псевдо-Дефоржа в комнате с медведем; Дефорж не растерялся, вставил почти ручному мишке в ухо пистолет и пристрелил его, и храбростью завоевал симпатии девушки и уважение отца; во время праздника Покрова 1 октября 1828 года все общество двух губерний собирается в доме Троекурова в Покровском; многие видели Дубровского, рассказывали о нем многочисленные истории, но никто не узнал его в Дефорже; через эту очную ставку для внимательных читателей открывается, что «благородный разбойник Дубровский» – мифический персонаж; ночью Дубровский, узнав, что его сосед по комнате прячет деньги в сумочке на груди, не выдерживает искушения и грабит бедолагу; Дубровский раскрыт, ему приходится скрыться из Покровского; перед бегством Владимир называет Марье свое имя, полагая, что открыв свое благородное происхождение, устраняет этим единственное препятствие к сердцу и руке девушки, затем признается ей в любви, но не может склонить ее сердце; ему удается вырвать обещание обратиться к нему за защитой в крайних обстоятельствах; эти обстоятельства Дубровскому предстоит еще создать; после бегства от Троекуровых Дубровский, по всей видимости, не прекращает быть членом тайных обществ и другом многих знатных персон, которые помогают ему избегать ареста; время от времени он использует верных кистеневских крестьян, чтобы быть в курсе происходящего в имении Троекурова и держать связь с Марьей Кириловной; через некоторое время в начале лета 1829 года в соседнем Арбатове появляется князь Верейский; он знакомится с Троекуровыми, пятидесятилетнему князю понравилась красивая Марья Кириловна; девица двадцати одного – двадцати двух лет была на выданье уже на последних сроках приличия; отец, желающий дочери семейного счастья, рад бы отдать ее за еще не старого, умного, сдержанного и состоятельного жениха; советчиком в сердечных делах князя оказался, судя по всему, Владимир, известный в офицерских кругах, заграницей и в столичном свете как умный и прогрессивно мыслящий человек; красивая жена с богатым приданым могла скрасить жизнь и решить финансовые проблемы Дубровского; загоняя, словно дичь, Марью Кириловну в жены к князю, Дубровский рассчитывал заполучить ее себе сам; насильственный брак с князем было то единственное, по словам самой Маши, что могло бросить ее в объятия Владимира; Дубровский первый (быстрее Троекурова) узнает о сватовстве князя и назначает свидание Марье Кириловне; на свидании он пытается обольстить ее лживыми признаниями, но сердце Марьи Кириловны не отзывается; она готова выйти за Дубровского только если будет угроза худшего – брака с князем; тогда Дубровский подучает неопытную Машу поговорить со вспыльчивым отцом так, чтобы ненавистный ей брак стал неизбежным; Марья Кириловна, привыкшая быть прилежной ученицей Владимира, поступает в точности, как он ее научил и в разговоре с отцом угрожает обратиться за помощью к Дубровскому; смягчившийся было слезами дочери Троекуров пришел в ярость; венчание назначено; Дубровский рассчитывает, что Марья Кириловна не будет произносить согласия на брак во время обряда, чтобы затем признать брак насильственным, а венчание недействительным; Дубровский дожидается, пока все совершится, чтобы не оставить Марье Кириловне иного пути, кроме бегства с ним и лишь затем нападает на экипаж князя; Дубровский привык искать компромиссы с совестью и таковой же полагал Марью Кириловну; но Марья Кириловна неожиданно для Дубровского смиряется с своей участью, ее чистая душа, не выносящая интриг и расчетливых схем, принимает все как есть, Бог избавляет ее от несчастья быть женой нелюбящего ее и слишком рационального Дубровского и дает ей в мужья благородного, умного и интересного князя; ее неприязнь к князю была, возможно, лишь страхом перед переменами и неизвестностью, свойственной всем привыкшим к отцовскому дому молодым барышням, засидевшимся в девицах; Дубровский ранен, он скрывается в заранее приготовленной для невесты землянке в кистеневской роще; он, наконец, вынужден стать не виртуальным, а настоящим разбойником и возглавляет отряд, который под его руководством успешно совершает грабежи и разбои на дороге; разбои приобретают иной размах, подключается правительство и присылает войска; перед этим зимой с 1829 на 1830 год происходит бой, Дубровский в форме офицера неожиданно появляется перед солдатами и офицером; приняв его со своего, они позволяют приблизиться; Дубровский подходит, неожиданно приставляет пистолет к груди офицера и стреляет. Сражение выиграно. Дубровский прощается с разбойниками и отбывает за границу не ранее 1830 года.

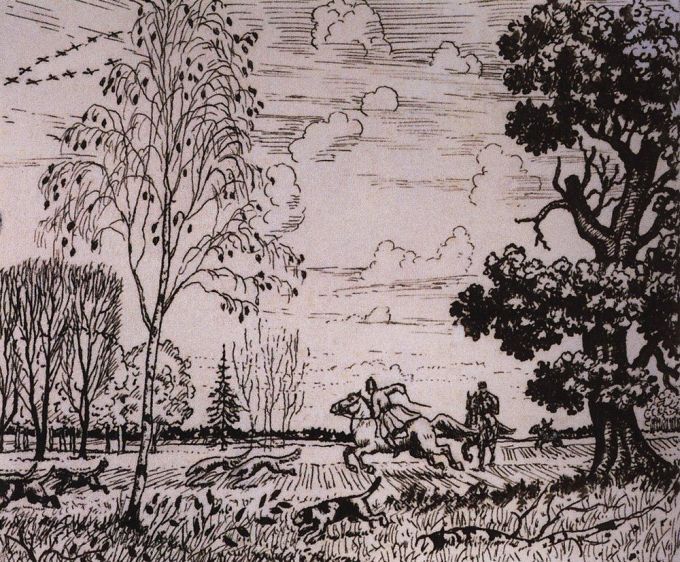

Б.М. Кустодиев, Охота

Пытаясь из очень сжатого, скупого, но емкого текста восстановить весь ход событий, мы нисколько не обольщаемся, что достигнем полного успеха. То, что неважно, Пушкин безжалостно опускает. Это уникальное свойство пушкинской прозы – она нисколько не проигрывает от того, что мы не все происходящее на страницах романа понимаем. Ведь также бывает и в жизни. Причем всегда.

Начнем с довольно скучного вопроса, сколько времени длилась вся изложенная в романе история и когда она в реальности происходила. Это немного нелогичный подход, но необходимый, если мы хотим понять замысел писателя. Ниже приведены только самые общие сведения о датировках, максимально подробный разбор и объяснения которых приведены в конце статьи.

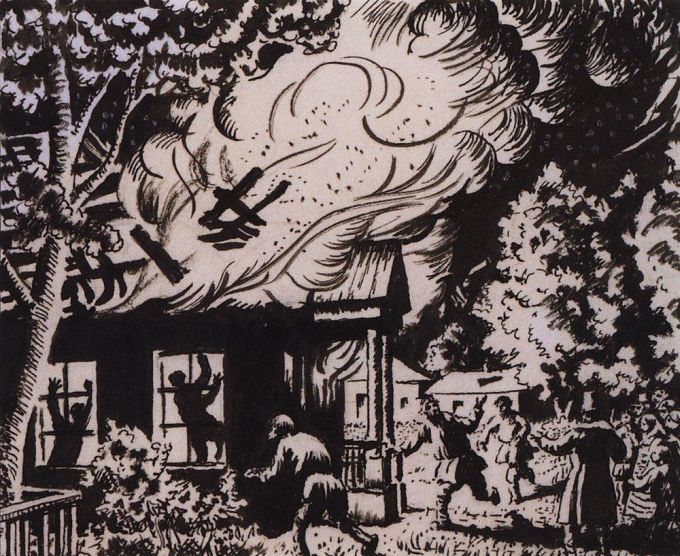

Б.М. Кустодиев, Пожар в Кистеневке

Датировка и протяженность во времени событий повести.

Традиционно считается, что весь роман растянулся всего на полтора, максимум, на два-три года. Мы покажем, что это не так: все действия романа продолжаются в течение девяти или десяти лет и расположены вокруг главного события той эпохи – восстания декабристов в 1925 году.

Привязкой к временной шкале можно считать письмо няни к Владимиру Дубровскому, в котором упомянута невероятно мягкая зима 1824/1825 года: «дожди идут вот ужо друга неделя и пастух Родя помер около “миколина” дня». День Памяти Николая Чудотворца, в простонародье “миколин” день, празднуется 6 декабря по старому стилю. Значит, дожди продолжали идти в тот год до середины декабря как минимум. Вспоминаются строки: «Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе». Необычная зима и дождливый декабрь запомнились всем современникам Пушкина. За два дня до праздника (4 декабря 1824 года) Пушкин пишет письмо брату и сестре и заканчивает его припиской: “Сижу дома да жду зимы”. Дождался Пушкин зимы в ночь на 3 января 1825 года, то есть на 16 января по новому стилю.

После получения письма летом 1825 года Дубровский оказывается в родном имении Кистеневка и после смерти отца в сентябре 1825 года отбывает в неизвестном направлении. В его прощальных словах, обращенных к дворне: «Ну, прощайте… будьте счастливы с новым вашим господином», – нет и намека на месть, желание организовать шайку из дворовых крестьян и жить разбоем. Будучи корнетом гвардейского пехотного полка, молодой Дубровский, полный честолюбивых планов и прогрессивных идей, наверняка отправился в расположение части, и, судя по дальнейшему повествованию, продолжил службу. Об этом свидетельствовала его белая фуражка, в которой он появился в Песочном через три года – почти незаметная для цензуры, но очень понятная окружению Пушкина и в офицерской среде деталь одежды. Таким образом, Дубровский оказался в самой гуще событий декабря 1825 года.

Двигаясь вперед и назад во времени от этого «миколина дня», то есть от 6 декабря (по ст.с.) 1824 года, мы сможем достаточно точно определить всю временную шкалу.

Формальный расчет показывает, что действие романа начинается осенью 1821 года. Далее, строго следуя неприметным указаниям автора, мы продвинемся вслед за событиями и попадем к указанной дате письма Орины Егоровны, а затем и далее до 1830 года.

Пушкин словно невзначай определил даты каждого значимого события в романе, и они имеют чрезвычайно важное значение для понимания замысла и содержания произведения. Было бы достаточно просто отметить их и провести табличку с расчетом. Но совершенно необходимо опровергнуть сложившийся стереотип, что Пушкин легкомысленно вставил в текст даты, месяцы, сезоны, праздники, года. Возможно, счел Пушкина поверхностным и небрежным к датам и основатель пушкинистики П. Анненков, который в своих известных «Материалах» к биографии обращает внимание на невыдержанность, как ему кажется, общего стиля повести и несоответствие времен. Отмечая, что «Дубровского» Пушкин писал всего в продолжение трех месяцев, даже карандашом, Анненков делает вывод: «Эта быстрота сочинения объясняет некоторые перерывы и отчасти романтический конец ее…».

Однако, вопреки первоначальному ощущению быстротечности, мы сможем убедиться, что роман охватывает большой период времени, и это не случайность. Пушкин вряд ли высчитывал даты, скорее он писал, чувствуя гармонию всего произведения и ясно представляя себе временную шкалу событий.

Дубровский и восстание декабристов.

«Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись на диванах и куря из его янтарей…». Дубровский. Глава III.

«Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека». Дубровский. Глава III.

Ранее мы выяснили, что Владимир Дубровский оказался в самом эпицентре декабрьского восстания 1825 года. Каким же образом гвардейский офицер благополучно избежал проблем после поражения декабристов? Участвовал ли Владимир непосредственно в мятеже или уклонился? Был ли он участником тайных обществ? На эти вопросы прямых ответов нет, но некоторые подробности повествования позволяют нам делать более или менее реальные предположения.

После выхода из Кадетского корпуса Дубровский оказался в гвардейском пехотном полку, расположенном за пределами столицы, возможно в Гатчине или даже в Васильково Черниговской губернии. Но при этом, как многие гвардейцы, время он проводил в Петербурге в обществе офицеров, за картами, развалившись на диванах и покуривая табак из модных тогда длинных янтарных мундштуков. Из Турции через Европу появились в России сначала трубки (при Петре), а затем и диваны. Обычно курили до 1830-х годов исключительно в мужских компаниях с близкими друзьями и единомышленниками. Эту традицию доверительной беседы в тесной компании за раскуриванием табака завезли из Парижа офицеры, любители свободы и европейской моды. Одной фразой Пушкин дает намек тем, кто сам не раз сиживал на диванах и покуривал из янтарей, что Дубровский – участник тайных встреч, всегдашних посиделок, за которыми офицеры обсуждали власти и мечтали о конституции. Это был безошибочный знак, который расставлял все акценты для тех, кто знал эту атмосферу. В одном из писем своему лучшему другу Павлу Воиновичу Нащокину, тоже бывшему офицеру, Пушкин писал: «много скопилось для меня в этот год такого, о чем не худо бы потолковать у тебя на диване, с трубкой в зубах». Пушкин также несколько раз был на конспиративной квартире Южного тайного общества в Тульчине в феврале 1821 года, в августе и ноябре 1822 года, встречался с Пестелем, вел откровенные разговоры о будущем России, общался с другими деятелями Южного общества, друзьями Пестеля Юшневским, Басаргиным, Раевским. Молодые офицеры собирались на квартире Пестеля. Наверняка обстановка там была весьма схожей с описанной в романе. В будущем восстании принимали участие в основном именно гвардейские пехотные полки, и гвардейские офицеры, в том числе удаленного черниговского полка, часто подолгу оставались в Петербурге с позволения старших товарищей.

Итак, Дубровский был участником тайных офицерских заседаний, происходивших у него на квартире. «Будучи расточителен и честолюбив», он мог брать на себя расходы, чтобы играть заметную роль. Вполне очевидно при этом, что он не афишировал место собраний, так что его немало должна была удивить надпись на конверте полученного из дому письма, указывающая на тайную квартиру. Будущие декабристы очень старались соблюдать осторожность, но все предусмотреть было невозможно. Русская конспирация в своем начале, как и вся революционная работа, требовала долгой эволюции, чтобы обрести со временем вид порядка и четкости. Письмо на тайную квартиру могли переадресовать по беспечности соратники из полка. Есть и более прозаическая гипотеза: «провалить явку» мог камердинер Гриша, когда писал письма маме Орине Егоровне, указывая для связи такой, например, обратный адрес: «Петербург, квартира Северного Общества, Дубровскому». На таких мелочах погорело не одно тайное общество в России. Эта история могла получить известность в узком кругу, и вспоминаться уже как анекдот. Пушкину не нужно было объяснять друзьям этот полунамек на декабристскую тему, а нам без объяснения он кажется непонятным и странным.

Поразила Дубровского, как сказано, не только надпись, но и печать. В те времена, штемпель на сургучную печать имел форму круга, разделенного на две части, в одной из которых указывался месяц буквами, в другой — день отправки письма. Письма штемпелевали на каждой почтовой станции. Как следует из повествования, письмо Дубровский получил в начале лета. Значит оно, вопреки обычаю, шло не неделю, а несколько месяцев. Такая задержка была удивительной. Возможно, письмо проделало немалый путь, например, через Петербург в место дислокации Черниговского полка и затем опять вернулось в Петербург.

То, что Дубровский, несмотря на молодость, был известен в «кругах», мы узнаем из других малозаметных деталей романа, например, из слов посетителя помещицы Глобовой, таинственного «генерала»: «Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Какой-то бродячий офицер, промышляющий посещением вдов и мелким рэкетом вороватых приказчиков, один из тех, по-видимому, кто был уволен со службы после восстания, слышал, что Дубровский был офицер гвардии и порядочный человек. Вполне можно допустить, что Дубровский был личностью известной и уважаемой в гвардейской среде, несмотря на дурные слухи о нем в губернии.

Еще один эпизод. Князь Верейский, проезжая с Троекуровыми погорелую усадьбу, живо заинтересовался Дубровским: «Куда же девался наш Ринальдо?.. Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?». Князь не обращает никакого внимания на какие-то там грабежи и поджоги в своем имении, о которых спрашивал его генерал. Он словно что-то знает о Дубровском, или знает его самого, и деликатно раскрывает себя перед Марьей Кириловной как интересного человека с экстравагантным кругом общения. Но неожиданно оказывается, что загадочный Дубровский выступил в неблагородной роли учителя и обворовал помещика Спицына. Князь смущается: «Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор». Вся сцена описана Пушкиным без ясной цели и словно на что-то намекает: возможно, на некую связь, на знакомство и даже дружбу Дубровского с князем. Его могло смутить несоответствие рассказа Троекурова тому, что князь знал о Дубровском.

Немало характеризует конспиративные навыки Дубровского то, как он вел себя в доме Троекурова и особенно в праздник Покрова. Его обсуждали, рассказывали о нем нелепицы, представляли героем, а Дубровский невозмутимо сидел на дальнем конце стола вместе с воспитанником Сашей и виду не показывал. Несомненно, ему помог опыт скрытной жизни, привычка играть роль.

Успел ли Дубровский до мятежа доложить начальству о возвращении из отпуска либо, наоборот, из осторожности пребывал некоторое время по возвращении в полк в качестве отпускника? Из документов той поры мы знаем, что некоторые офицеры, чтобы избежать преследований, оформили отпуск с помощью покровителей прямо перед восстанием, при этом даже не выезжая с территории части. Весьма вероятно, также, что Дубровский, или его прообраз отсиделся вне расположения своего полка в Петербурге, и преследованию в последующем не подвергался. Во всяком случае, он оказался в выигрыше и попал в кавалергарды либо в егерский гвардейский полк, которые были престижнее пехотных полков. О его новом месте свидетельствовала та самая белая офицерская фуражка, в которой он появился в сентябре 1828 года на станции перед превращением в Дефоржа – тогда летние фуражные шапки с белым верхом имели по уставу только некоторые части конных гвардейцев. Не исключено, и даже весьма вероятно, что поступил Дубровский на освободившееся место после увольнения или ареста офицеров Кавалергардского полка. Массовые перемещения офицеров по различным гвардейским полкам случились после расследования их участия в декабрьском мятеже. Хотя Кавалергардский полк (как и два других конных гвардейских полка) оказался на стороне императора, многие офицеры не проявили должной преданности царю. Они выражали сочувствие мятежникам, не желали их атаковать, явились на площадь едва ли не во фраках и с манежными седлами, поэтому после декабря многие подпали под подозрение, а в последующем следствие выявило причастность многих гвардейских офицеров к тайным обществам. Егерский полк остался после восстания почти нетронутым – егеря отличались верноподданническим воспитанием и либеральные идеи почти не имели распространения в офицерской среде, полку благоволил Николай I. Таков же был и кирасирский лейб-гвардии полк, расквартированный в Гатчине, недалеко от Петербурга. Поэтому из трех расквартированных рядом с Петербургом конногвардейских полков кавалергардский полк в качестве нового места службы Дубровского наиболее вероятен.

Нам и, по-видимому, Пушкину не столь уж важно, участвовал ли Дубровский непосредственно в восстании. Многие офицеры входили в тайные общества, но во время мятежа проявили осторожность. Об этом много сказано в мемуарах современников тех событий. Интересен сам нарождающийся новый класс русского общества, тот круг молодых активных людей, к которому Дубровский, несомненно, принадлежал. Их влияние на судьбу России, что они привнесли в жизнь русского общества, как на него повлияли, что изменили и какова их личная судьба, эволюция их взглядов – вот фокус, на котором сосредоточился пушкинский творческий гений при написании так называемого «разбойничьего» романа.

Считается, что идею романа Пушкину подсказал его друг Павел Воинович Нащокин. Возобладавший со временем подход к изучению произведений Пушкина, опирающийся на буквалистское изучение его переписки и воспоминаний современников, нередко мешает пониманию творчества. Это важный инструмент исследования, но не главный. Действительно, Нащокин рассказал Пушкину про благородного белорусского разбойника Островского, и Пушкин поначалу взял для своего романа героя с такой фамилией. Но как идея развилась и во что превратилась под пером писателя? У Пушкина, как творца, первоначальный толчок – лишь повод взяться за перо. А во что все превратится, он и сам поначалу не знает.

Как ни удивительно, но в жизни самого Павла Нащокина Пушкин нашел больше интересных подробностей, послуживших фактурой для героя романа, чем в истории белорусского дворянина Островского. Павел Нащокин, картежник и дебошир, друг многих декабристов, начал карьеру на девятнадцатом году жизни унтер-офицером Измайловского лейб-гвардии пехотного полка. Затем был переведен в Кавалергардский полк, в марте 1823 года стал поручиком в Кирасирском полку. В ноябре 1823 года он ушел в отставку по домашним обстоятельствам. Пушкин неоднократно бывал в доме друга, оставался у него ночевать, там он запросто мог увидеть его фуражки: белую кирасирскую гвардейскую фуражку, о которой мы упоминали, и зеленую пехотную. После отставки Нащокин переехал в Москву, десять раз он становился богачом и десять раз разорялся. Таких широких натур много в то время появилось в Петербурге и Москве, неудивительно, что Дубровский, в своей реконструированной нами по мелким приметам биографии, имеет столько общего с реальной жизнью одного из пушкинских друзей.

К мятежу 1825 года непосредственное отношение имеет небольшое произведение Пушкина «Записки молодого человека». Оно похоже на неоконченный случайный набросок, не имеющий никакого отношения к другим произведениям Пушкина. Но в свете наших открытий о Дубровском эти записки смотрятся как часть романа, которую Александр Сергеевич не решился встроить в ткань повествования по неведомым нам литературным или вполне понятным цензурным соображениям. Действительно, в записках мы видим молодого офицера, только что закончившего Кадетский корпус и переезжающего в пехотный гвардейский полк в Васильково. Это местечко в Киевской губернии Малороссии прославилось как место дислокации тайного «Южного общества», и где вслед за Сенатской площадью произошел мятеж. Время действия более или менее согласуется с событиями, описанными в романе. Есть мнения, что эта записка навеяна «мемориями» Павла Нащокина, которые Пушкин просил присылать ему в письмах. В литературном смысле стиль записок – это слог самого Пушкина, кусочек записок использован в «Станционном смотрителе». Исследователь Пушкина А.В. Чичерин был уверен, что это часть замысла будущего романа.

Небольшой отрывок: «4 мая 1825г. произведен я в офицеры, 6-го получил повеление отправиться в полк в местечко Васильков, 9-го выехал из Петербурга. Давно ли я был еще кадетом? давно ли будили меня в 6 часов утра, давно ли я твердил немецкий урок при вечном шуме корпуса? Теперь я прапорщик, имею в сумке 475 р., делаю что хочу и скачу на перекладных в местечко Васильков, где буду спать до осьми часов и где уже никогда не молвлю ни единого немецкого слова. В ушах моих все еще отзывает шум и крики играющих кадетов и однообразное жужжание прилежных учеников…».

Про немецкую муштру молодой человек помянул не случайно, это было больной темой в офицерской среде, и желание покончить с неметчиной в армии выставлялось как одна из главных целей организации тайного «Южного общества».

Если «Записки молодого человека», как мы предположили, неиспользованный в окончательной редакции фрагмент романа, то молодой человек — это Дубровский, окончивший Кадетский корпус и отправленный корнетом гвардии в Черниговский полк. Имеются небольшие нестыковки дат в «Записках» и романе: например, выпуск из Кадетского корпуса корнета Дубровского произошло, вероятно, в мае 1824 года, а не в мае 1825 года, как указано в “Записках”. Возможно, Пушкин в последующем несколько изменил план романа и «отправил» Дубровского в Васильково на год раньше. Это помогло уместить многие важные для героя события жизни в сжатые сроки – между «теплой» зимой с 1824 на 1825 год, послужившей временным маркером, и центральным событием в жизни всей России того времени, на которое невозможно было дать прямого указания из-за цензуры.

Как сложилась жизнь и куда направилась энергия прогрессивных образованных людей, бывших декабристов и всех, кто им сочувствовал после подавления восстания? Пушкин внимательно наблюдал за переменами в обществе, где все большее значение получали деньги. Во Франции, да и в целом по Европе, активная молодежь стремилась, как сказал Дефорж, «пуститься в обороты». И в России идеи свободы, равенства и братства постепенно отходили на второй план. Интерес проявить себя сместился в область свободного творчества, буржуазных свобод и предпринимательства. Дворянство активно капитализировало свои имения, закладывая их и получая капитал.

Перемены в обществе не могли не отразиться на героях романа. Мы вновь видим Дубровского в возрасте двадцати трех лет, его второе появление на станции Песочное недалеко от Покровского и Кистеневки произошло осенью 1828 года, то есть через три года после декабрьского мятежа 1825 года.

Его вид так переменился, что смотритель не сразу узнает его, и вспоминает только после намека. Скромный молодой барин преобразился в решительного офицера, привыкшего раздавать команды. Бравурный вид, офицерская форма, слуга, тройка лошадей, чемоданчик, полный ассигнаций – все говорит о довольно благополучной жизни Дубровского в это время.

Понравился материал?

Поделитесь им также в социальных сетях!

2016-2024

от веб-студии «Инфра»

Регистрационное свидетельство : ПИ №ФС77 - 24144 от 3 мая 2006г.

Пока никто не оставлял здесь комментариев.